ソリューション事業部 田中 菜津

1. はじめに

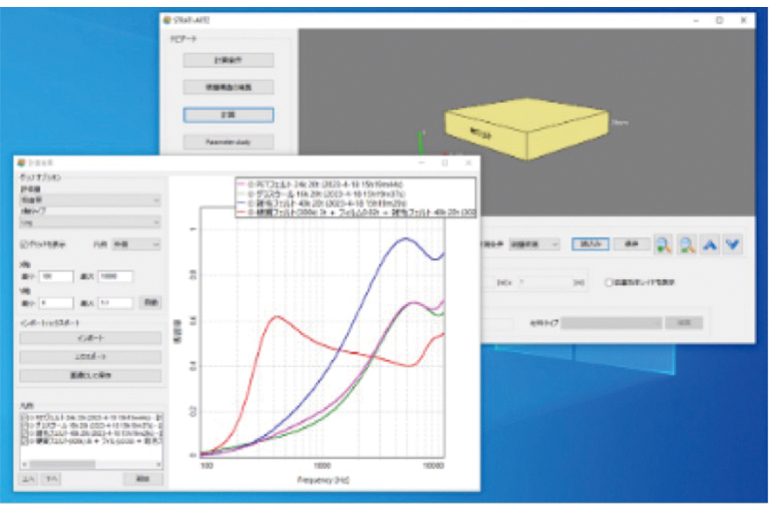

積層構造音響特性予測ソフトウェアSTRATI-ARTZ は、材料の吸遮音性能を伝達マトリクス法により予測するシミュレーションソフトウェアです。STRATI-ARTZ は、操作が非常に簡易であることから、自動車OEM 様をはじめ、部品サプライヤー様および材料メーカー様など多くのお客様にご活用いただいています。本記事では、2024 年2 月に東レ株式会社繊維研究所 長尾優志様に、STRATI-ARTZ のご活用事例について講演いただいた内容を紹介いたします。

2. 東レ株式会社様の事業ターゲットと開発の課題

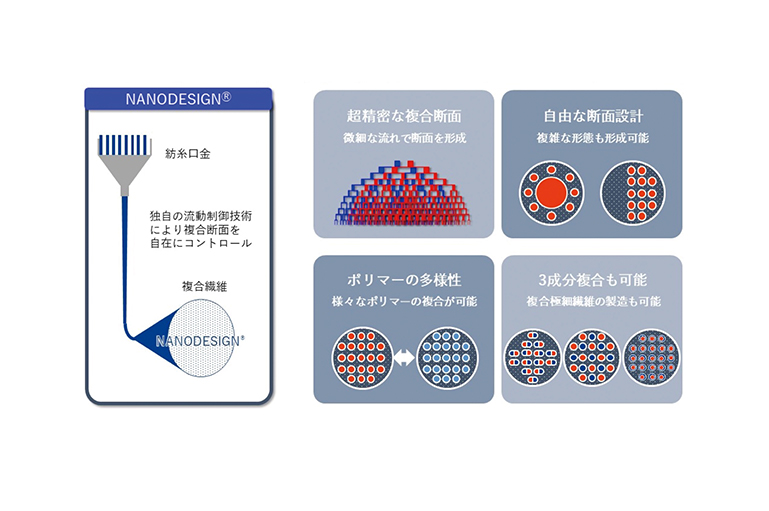

東レ株式会社(以下、東レ)様は、1926 年に設立された素材メーカーです。超長期の技術蓄積から、有機合成化学・高分子化学・バイオテクノロジー・ナノテクノロジーをベースとした様々な先端材料を生み出しています。複合紡糸技術 NANODESIGN®もそのひとつで、繊維の細さや形状をナノレベルで制御することができます。この技術を活用した世界最細の長繊維型ナノファイバーは、その比表面積や微細な空隙によるナノサイズ効果により、素材に様々な機能を発現させます。

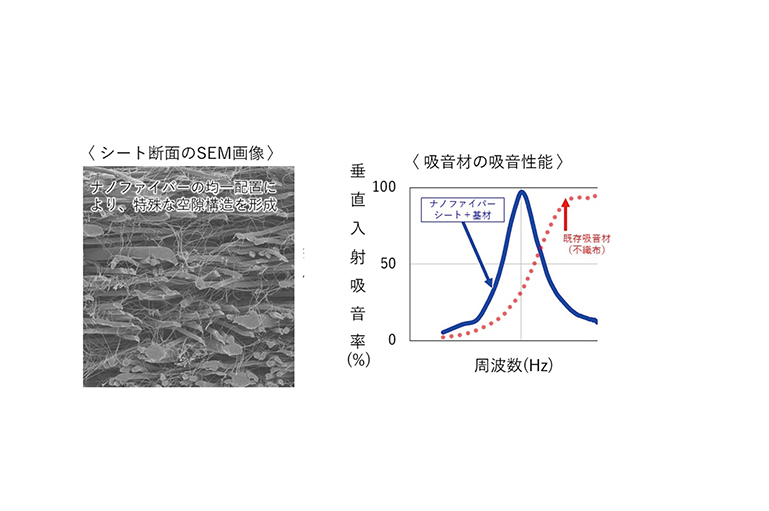

例えば、ナノファイバーを用いた抄紙と基材を積層することで、既存吸音材(不織布)よりも低域にピークをもつ吸音材料も開発することができます。このような特性をもった材料は、自動運転化に伴い、静粛性要求が高まった車室内におけるロードノイズ(低周波帯域騒音)対策に非常に有用です。そこで、東レ様は低域で既存吸音材より吸音性能が高く、かつ軽量・薄膜である吸音材を事業ターゲットとされました。

ナノファイバーを用いた抄紙の吸音性能を検討するためには、ナノファイバーの採取、吸音性能の評価、検証・条件再検討のサイクルを回す必要があります。しかし、サンプル作成には、紡糸、延伸、カット、抄紙、積層加工など1 水準あたり膨大な準備期間が必要で、1 サイクルの検討期間は3 カ月ほど、また、評価も含めると多大な費用を要します。東レ様では、この検討サイクルの短期化に当社のSTRATI-ARTZ を活用いただきました。

3. STRATI-ARTZ の使用感

それでは、東レ様が活用されているSTRATI-ARTZ の機能について、使用感とともにご紹介します。

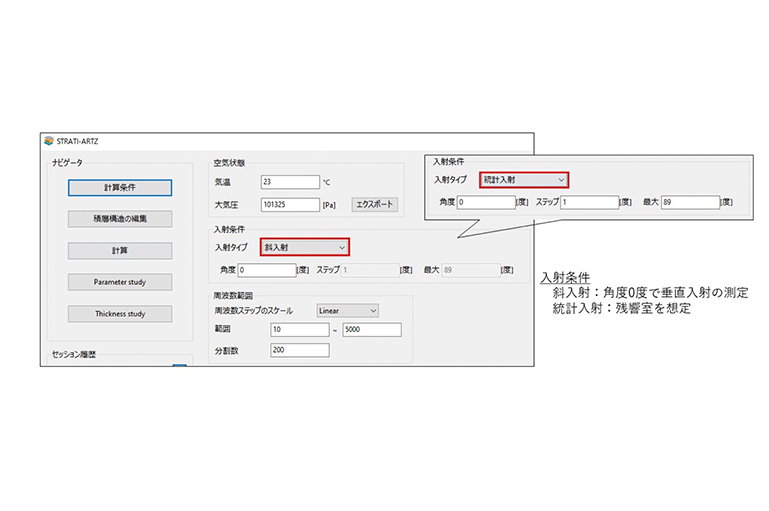

■ 垂直入射吸音率予測・残響室法吸音率予測の切り替え

吸音材の性能指標には、最終的に残響室法吸音率を用いることが多いのですが、一般的に開発初期に大きなサイズのサンプルを試作するのは難しいものです。このため、開発初期には、小さいサンプルサイズで済む垂直入射吸音率で評価することがほとんどとなっています。STRATI-ARTZ は入射条件として、斜入射(垂直入射条件を想定)または統計入射(残響室法での入射条件を想定)を選択可能で、かつ簡単に切り替えることができます。本機能により、STRATI-ARTZ では開発段階に合わせて垂直入射から残響室法まで、種々のシミュレーションが可能です。

■ 各層で材質が異なる積層構造体の構築

自動車内装材では、吸音材を単層で使用することは稀で、多孔質材料である基材との積層はもちろん、鉄板との積層や、吸音材層間にフィルムを挟むなど、積層構造体を構築することが多いものです。STRATI-ARTZ では、そのような異種材質を含む積層材料であっても、操作画面上で簡単に積層を構築でき、各層の材料タイプを材質別に設定することができます。

■ 繊維材料のパラメータを使った音響モデル

株式会社HOWA の加藤氏が考案したKATO モデルを使用することもあります。本モデルは、繊維構造体の組成(繊維径、密度、混合割合)と厚さ、嵩密度、繊維配向等の指定のみでシミュレーション可能で、他の音響モデルと比較して必要とするパラメータが少なく、容易にシミュレーションに取り組むことができます。

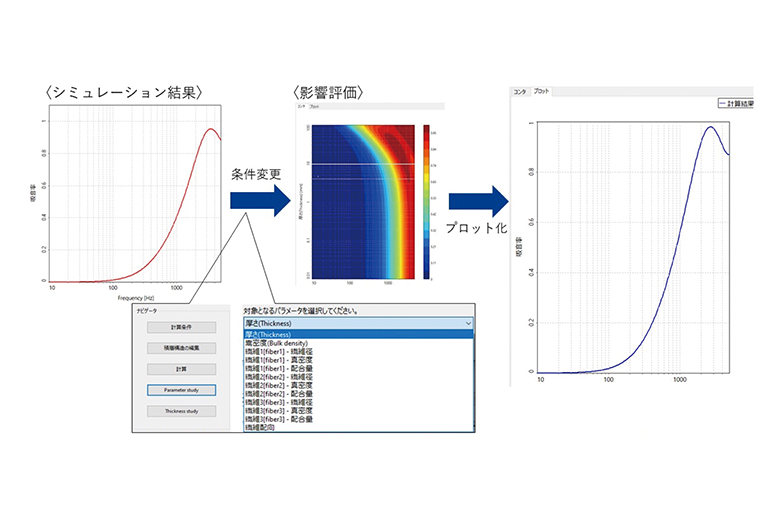

■ 感度解析

STRATI-ARTZ には、特定の材料パラメータの値を変化させたときの吸遮音性能の変化を可視化するParameter studyと呼ばれる機能があります。このカラーマップ表示により、積層構造の再編集なしで、各因子の影響を確認できるので、効率的に音響性能を改善するためのパラメータ検討や、所望の吸遮音特性となる値の当たり付けができます。

■ STRATI-ARTZ に付属する材料データベースの活用

STRATI-ARTZ には、自動車に使用されている製品などが材質別に登録されている材料データベースが付属されています。このデータベースは開発のベンチマークや組み合わせ材料の選定に活用されています。

4. 実測値との照らし合わせ

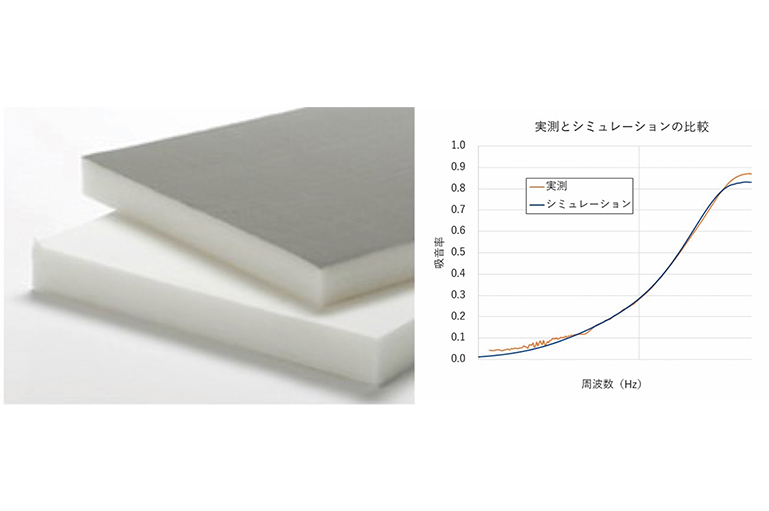

検討サイクルの中でシミュレーションを活用するためには、実測と同等な結果が得られることを確認することが重要です。東レ様では、自社製品であるシンセファイバーの垂直入射吸音率を音響管(弊社製WinZacMTX)で実測した結果と、STRATI-ARTZ の材料データベースに含まれるシンセファイバーの材料パラメータを使ってシミュレーションした結果を比較しました。結果を図6 に示します。実測結果(赤線)、シミュレーションの結果(青線)の傾向は同等となっており、STRATI-ARTZ で傾向を予測することが妥当とご判断いただきました。

5. STRATI-ARTZ 活用のメリット

今回のご講演において、STRATI-ARTZ 活用のメリットとして4 つの点を列挙いただきました。

- 垂直入射吸音率から透過損失の予測まで、吸音材に必要なシミュレーションが可能

- 他のモデルより事前情報(材料パラメータ)が少なくて済むKATO モデルが使用可能

- Parameter study を使用することで、どのパラメータをどのように変更すれば良いか視覚的に把握可能

- 材料データベースを使った簡易的なベンチマーク収集が可能

東レ様では、上記のようなSTRATI-ARTZ のメリットを活用し、試作期間の短縮や工数の圧縮を実現されています。

6. おわりに

当ソフトウェアは搭載機能の技術的活用はもちろん、防音材設計ツールとして手軽に操作ができるという点も大きなアドバンテージのひとつだと考えております。導入ご検討のお客様向けの試用版もございますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お試しいただけますと幸いです。

なお、本稿の図2 ~図6 は東レ株式会社様よりご提供いただきました。厚く御礼申し上げます。