- HOME

- 建築音響 設計・施工

- 音響計測・評価・開発支援

- 騒音対策 調査・提案・工事

- 航空機・工場 騒音モニタリング

- 事例・実績

- 会社案内

- 資料ダウンロード

- セミナー・イベント情報

- お問い合わせ

- 新着情報

- 技術ニュース

- 採用情報

- 日本語English

音響計測・評価・開発支援 人の感性も考慮した開発支援 音響心理評価実験・コンサルティング

- HOME

- 音響計測・評価・開発支援

- 音響計測・評価・開発支援サービス

- 人の感性も考慮した開発支援

- 音響心理評価実験・コンサルティング

音響心理評価実験・コンサルティング

音響心理評価実験では、ある音を聞いたときに人はどのような印象を受けているのか、という主観的な側面を評価します。評価実験で得られた結果は統計処理を用いることで、その傾向を定量的に把握することができます。当社では目的に応じた実験手法の提案から、音源の加工・作成、実験の実施、結果の分析までトータル的にサポート致します。

主観的評価によるアプローチ

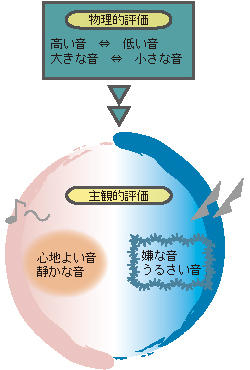

色々な業界で静粛性が製品の付加価値として認められるにつれて、製品開発における騒音対策の重要性がこれまで以上に増してきています。同じ騒音レベルの音であっても、うるさいと感じる音もあれば、それほど気にならない音もあります。さらに、心地よい音、嫌いな音といった、物理量では表現しづらい主観的な印象もあります。物理量に基づく騒音対策に加えて、これらの主観的評価を製品開発に取り込むことが重要になってきています。 音響心理評価は、様々な分野において、音の設計・開発の指針を決定する上で重要な役割を果たします。たとえば騒音対策の場で、「騒音レベルは十分に小さくても不快に感じる」場合、多くの人が「気にならない音」となる傾向を把握できれば、具体的な騒音対策の設計方針に活用することが可能になります。また、自動車の車室内では、走りを重視する(スポーティな)車では、「スピード感のある音」を付加価値として音がデザインされることもあります。 このように特定のターゲット層を対象とした音のデザインを行うためには、音響心理評価は必須です。

関連サービス・製品

関連記事

聴能形成をより多くの人に

真耳®Online の現在 ─ ユーザデータをサービス還元する取り組み ─

シミュレーションによる音響材料の製品適用・開発検討 ─ 実測と数値解析結果の乖離について ─

聴こえる、伝わる。 真耳®Online ─ 真耳®Online 開発の今 ─

聴能形成で音のエンジニア育成を加速する

音の違いが語れる人を育てたい ─ スズキの取り組み ─

「聴能形成」を取り込んだ社内音響教育事例のご紹介 ─「 真耳システム」の活用─

音を聴き分けるトレーニング「聴能形成」

音質評価に基づく車内報知音設計手法の確立

マイクロホン移動装置MTシリーズと PUプローブを用いた測定について