データサイエンス事業部 倉地 俊哉

1. はじめに

ガスの受入基地やガバナステーションでは、緊急時に不要なガスを大気中に放散することがあります。その際、安全のために放散塔の上空に航空機などの飛翔体が存在しないことを確認しなければなりません。そのために、自動で上空の航空機の存在を監視室に通知するような仕組みが必要とされていました。

弊社では、航空機騒音の識別を目的として、航空機が管制のために発する電波を解析する技術を培ってきました。そしてこれまでに、その電波解析技術を用いて、自動で航空機の接近を検知するシステムをガスガバナステーションに導入してきました。今回は、新しく開発、導入をした航空機接近検知システムの紹介をします。既存のシステムに比べて、より高精度に、かつ広範囲の電波を取得できるようになり、より精密な検知処理が可能になりました。

2. システムの構成

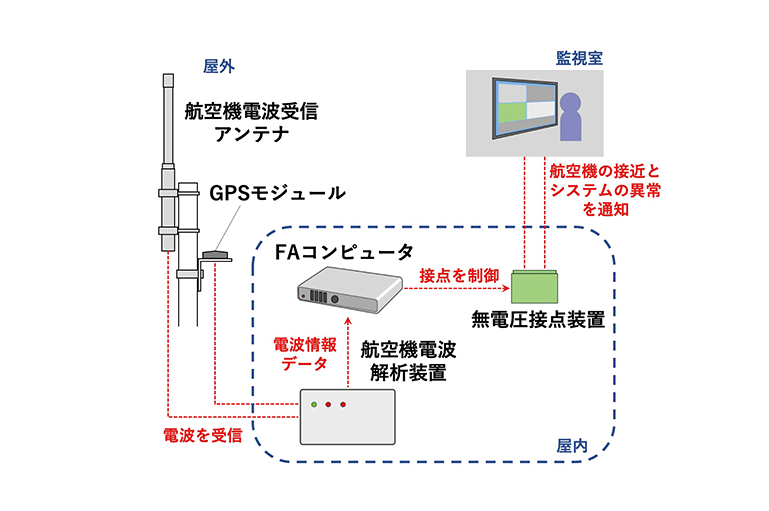

航空機接近検知システムの系統図を図1 に示します。

弊社の航空機電波解析装置によって航空機の発する電波を受信・解析します。この電波解析装置は、設定次第では数百km 先の航空機の電波を取得することができます。さらに、従来の装置と比較して、電波受信のダイナミックレンジが広く、近くの航空機の電波を取得しつつ、同時に遠くの航空機の電波を取得することができます。

解析した電波情報データは、コンピュータに送信されます。コンピュータでは、データを分析することで電波の電界強度や航空機の識別番号、高度、位置座標といった様々な情報を得ることができます。それらの情報を利用して、航空機の接近を検知します。

また、システムを導入するガバナステーション施設に既設された接点回路をスイッチングすることで、航空機の検知を監視室へ通知しています。この通知の仕組みは導入する施設の設備に合わせてカスタマイズ対応することが可能です。

コンピュータでは航空機を検知するだけでなく、システム異常状態の検知・通知も行います。システムの停止や通信不良を検知するのはもちろん、記録した電波情報データを用いて自己診断を行い、異常な電波受信状況を検知します。

3. 航空機の接近検知

本システムでは、航空機電波解析装置で広範囲の電波を受信し、その大量のデータの中から接近条件を満たす航空機を絞り込むことで航空機の接近を検知します。航空機の接近検知は以下の二つの手法で行います。

① 電界強度による接近検知

② 航空機位置座標による接近検知

電界強度による接近検知

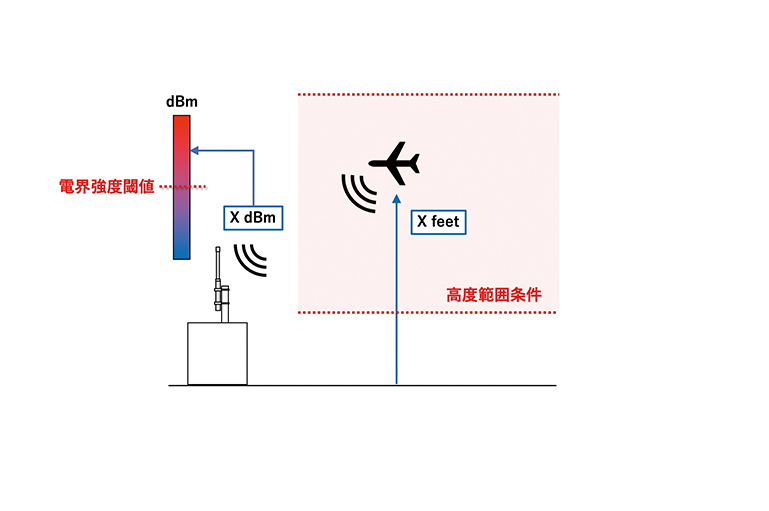

受信した航空機電波の電界強度(dBm 単位)が、あらかじめ設定した電界強度閾値を超過したときに航空機の接近を検知します(図2)。

ここで、実環境で測定した電波は、建造物や床からの反射波のような外的要因や、受信アンテナの指向特性による影響を受けます。そのため、例えばアンテナ直上の航空機よりも少し離れた航空機からの電波の方が、電界強度が大きく測定されるということも起こります。また、航空機以外のノイズとなる電波を受信してしまい、誤検知することも想定されます。こういった問題を解決するために、電界強度閾値の他に次のような検知の条件を設けています。

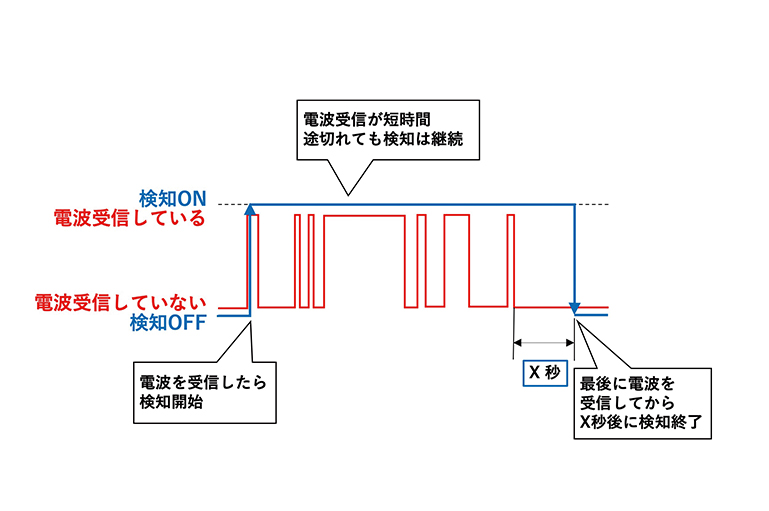

(ⅰ)1 秒間に受信した電波情報の個数閾値条件: 航空機が接近すると、1 秒間に数百個以上の電波情報が取得できます。そのため、検知開始の条件として電波情報の個数閾値を設け、航空機以外のノイズ電波の誤検知を抑制します。(ⅱ)航空機の高度範囲条件: 航空機の飛行高度が、設定した範囲内に収まっていることを検知条件に加えます。これにより、例えば近隣の空港場内の航空機を検知し続けてしまうような問題を解決します。(ⅲ)検知の保持時間条件: 外的要因によって、検知中の航空機の電波受信が途切れてしまうことがあります。そのため、電波受信が途切れた後も、指定した時間は検知が継続されるようにしています(図3)。

航空機位置座標による接近検知

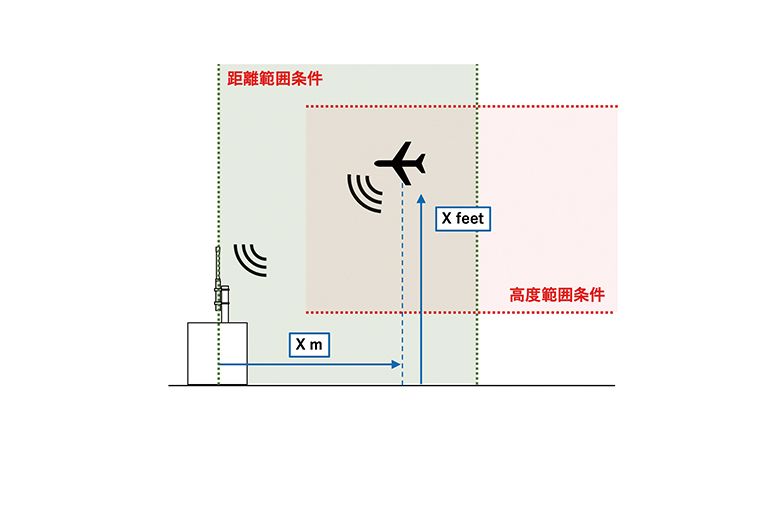

航空機の中には、自身のGPS 位置座標を含む電波情報を出力している機体がいます。そういった機体については、座標によって接近を検知することができます。システムを設置する施設の座標は、アンテナの横に設置したGPS モジュールによって取得します。そして電波情報から航空機の座標を取得し、施設の座標に対して指定した距離範囲内である場合に接近を検知します(図4)。

こちらの検知手法も電界強度による方法と同様に、航空機の高度範囲条件や検知の保持時間条件を設けています。

4. 自己診断機能

本システムでは、毎日定刻になると自己診断を開始し、一日に取得された全ての電波情報データを参照することで、感度の低下といった電波受信状況の異常を検知します。

従来のシステムでは、電波受信のダイナミックレンジが小さかったために、診断を行うのに十分な広範囲の電波を受信することと、接近を検知するための近くの航空機の電波を受信することの両立ができませんでした。そのため、自己診断を行うときは数十分間程度、電波解析装置の感度を最大化し、その間に測定されたデータだけを使用して診断を行っていました。診断用のデータ測定をしている間は、航空機の接近検知処理は停止していました。

それに対して新システムでは、広範囲の電波受信と近くの電波受信を両立して行うことができます。それによって、常に診断用のデータを測定することができ、診断中に接近検知処理を停止する必要もなくなりました。

自己診断では、対象日の電波情報データの電界強度の中央値やデータ個数などが、あらかじめ設定した正常値範囲内に含まれているか否かによって異常を判断します。さらに、過去の電波情報データを参照した統計処理による診断も行います。過去一週間程度のデータと対象日のデータを比較して、データの取得状況が大きく変化した場合に異常と判断します。

5. おわりに

航空機電波の解析技術を活用し、航空機の接近を高精度に検知する新システムを開発しました。この電波解析技術は、もともと航空機騒音の識別のために発展させてきましたが、今回のような騒音測定以外の分野でも活用することができます。今後も、航空機騒音測定のために培ってきた技術をさまざまな分野で役立てていきたいと考えています。