企画部 営業推進室 高島 和博

1.はじめに

技術ニュース58号より始まった「NOEの技術開発史」シリーズ、今回は当社の代表的な製品・サービスの一つである「無響室」の歴史をご紹介します。

「無響室」をインターネットで検索すると音響実験で使われる「無響室」と、電波実験で使われる「無響室」がヒットしますが、ここで取り上げるもの(我々が得意とするもの)はもちろん音響実験で使われる「無響室」です。無響室は、音源から発した音が壁面や天井の反射の影響を受けない音場、自由音場を有限な空間で実現するために考案された音響実験室です。広大な空間、例えば空中では音が何かに反射して戻ってくることはありませんが、無限に広い空間が必要です。一方、無響室は、壁面や天井に極めて高い吸音性能を持つ吸音構造を用いることにより、反射音の影響がほぼ無視できる空間を有限サイズの室内で実現します。その用途は、旧来よりスピーカ、マイクロホン、オーディオ機器など電気音響機器の開発や、家電製品、自動車の騒音特性の評価や静粛化、騒音対策で用いられる材料の防音性能(吸音性能、遮音性能)の評価、はたまた人間の聴こえのメカニズム解明などに至るまで幅広く、音に関わる製品・サービスの研究開発や品質管理では必須の設備として利用されてきました。当社も研究所に無響室を所有しており、製品・サービスの開発だけでなく受託業務にも利用され、日常業務に不可欠な設備となっています。本稿をお読みいただいている皆様の中にも日常的に無響室をご利用いただいている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな無響室について、その歴史と当社との関わりをご紹介したいと思います。

2.世界と当社の無響室の歴史

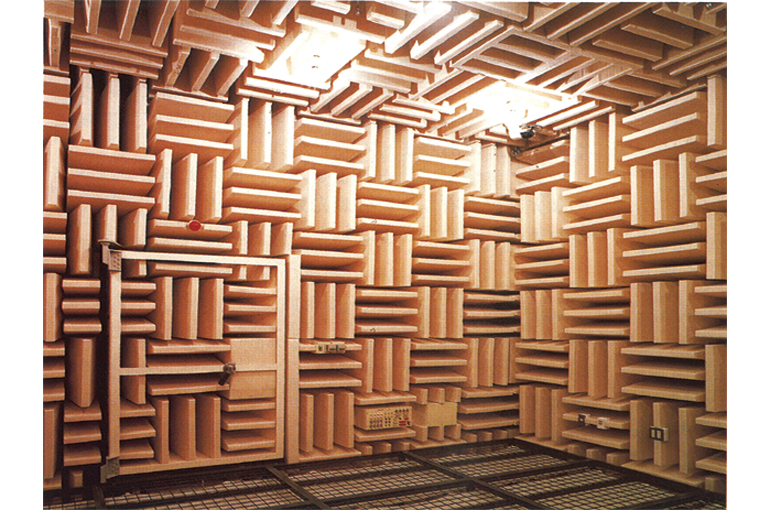

無響室といえば、冒頭の写真のような楔状の吸音体で構成された壁、天井、床を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。楔形状の吸音体を壁、天井、床全面に施工した完全無響室として記録に残る最古の部類に入る部屋は、1943年にアメリカのハーバード大学に作られたBeranek's Box[1]や、1947年アメリカのベル研究所(現在: ノキア ベル研究所)に作られたMurray Hill無響室[2]と言われています。Murray Hill無響室は内寸8.5×9.8×9,1(CH)mとかなり大型で、奥行き1.4mの吸音楔が使われているとのこと。現在でも標準的に使われている三連の吸音楔を1ユニットとし、ユニットを市松状に配置する設計がウェブサイトでも確認できます。市松状に吸音楔を配置する設計もこのMurray Hill無響室が世界初とのことです。

一方、当社は1972年にニチオンとして創業しましたが、当社の無響室の歴史はニチオン創業前まで遡ります。1955年から、ニチオンの前身である日東紡績は東京大学や日立製作所などへ無響室を設置させて頂いたとの記録が残っています。図2は当社の資料室に現存する最も古い無響室の図面で、東京大学生産技術研究所 音響実験棟 無響室のものです。図面の日付はニチオン創立前の1969年、吸音楔の奥行は0.6m、防振ゴムを使った浮構造となっています。

創業から55年を経た現在でも、当社の主要な営業品目の一つです。無響室は一見同じように見えますが、数多くのバリエーションがあり、様々な表情があります。当社では無響室の設計と施工、つまり多くのお客様の研究開発設備、品質検査設備の設計と施工を通して、お客様の業務を支えてきました。学術研究や基礎技術開発に留まらず、工業製品開発でも広く使われるようになった無響室、本記事では弊社が携わってきた特徴的な無響室プロジェクトをいくつか取り上げてご紹介します。

本記事の大部分は、当社の社外報であるNOE技術ニュースのバックナンバーからの抜粋と関係者からのヒアリングで構成したものです。

3.聴覚研究用の無響室

無響室が古くから用いられている用途の一つが音響学の基礎研究です。ご紹介するのは人間の音の知覚の研究で利用されている無響室で、NTT厚木研究開発センターの音響実験設備[11]、東北大学電気通信研究所の音響実験設備[12]をご紹介します。いずれの無響室も、人間の聴覚特性の評価を行うことを主な目的として設計されたもので、NTTの設備では-2dBA、東北大学の設備では1dBAと極めて低い室内暗騒音レベルを実現しています。NTT厚木研究開発センターの設備のNOE技術ニュースでの紹介記事は「マイナス デシベルの世界」というタイトルで、室内暗騒音レベルが0dBAを下回ったことから名づけられたようです。0dBAは人間の最小可聴閾値(人間に聞こえる最も小さな音の音圧レベル)ですので、人間には聞こえない小さな音まで測定が可能な実験室ということができます。室内でこのような暗騒音レベルを実現することは簡単ではありません。立地や周辺環境の選定に始まり、空調等の設備の設計、壁等の遮音構造の設計等様々な要因が関係します。当時大変な苦労をして生み出されたものであることが技術ニュースの記事に滲み出ています。

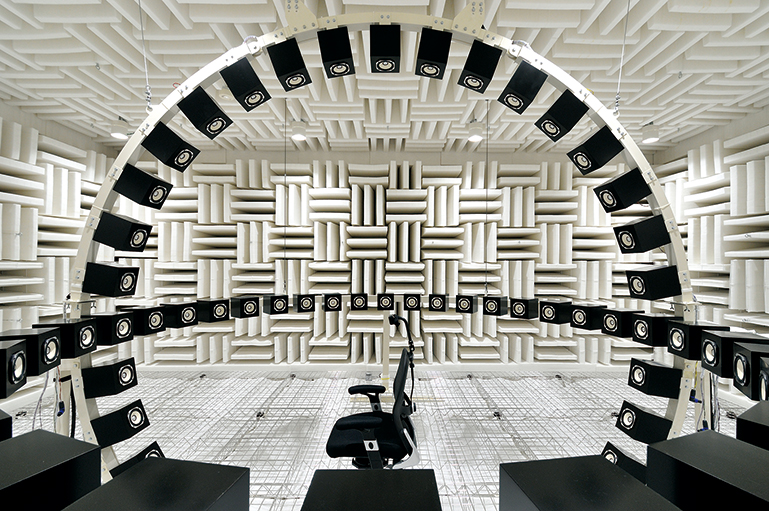

一方の東北大学電気通信研究所に作られた無響室は、設置されたのは2015年。聴覚の空間特性や嗅覚など他の知覚との交互作用の研究など、現代的な研究テーマに利用できる設備として計画されました。写真にあるスピーカを取り付けてある機器は、使用しないときは天井側に持ち上げて保管することができるもので、こちらも当社が納入しました。この無響室プロジェクトの設計時に提案、検討、考案した様々な技術が弊社の現在の無響室の設計に生かされている、当社にとって非常に重要な案件でした。

4.製品開発のための無響室

「製品開発」と一言で書きましたが、当社で非常に多くの納入実績があるのが自動車開発で使われる無響室です。自動車開発での音響測定は多岐にわたり、無響室も部品の開発から完成車の性能試験まで幅広く利用されています。従って、「これが自動車開発向けの無響室だ」とご紹介するのは極めて難しいのです。例えば、聴覚研究目的の無響室と類似した完全無響室から、自動車の走行を模擬するためのシャシダイナモメーターが付属している半無響室、風洞実験設備のように車に風を当てる設備と無響室が統合された半無響室と様々な形態があります。3.でご紹介したケースと比べて、大掛かりな付帯設備が必要となるケースがほとんどであり、付帯設備の熱や発する音も重要な設計要件として考慮する必要があります。自動車の振動騒音の概略は[13]をご参照ください。

近年では、車の電動化に関連する機能開発に伴い、モーターやE-Axleといった駆動部品の動作音評価を行うための無響室や、ハイブリッド自動車や電気自動車が低速で走行するときに法令で出力が求められる「接近通報音」を開発するための無響室など、無響室も時代に応じた役割があります。現在では設計にコンピュータシミュレーションを活用したCAEが自動車開発の本流となり、試作車を使った実験業務は開発の最後のフェーズにおいて極めて限定された時間と範囲で行われるようになりました。当然、実験業務で利用する無響室の役割、位置づけも年々変化していますが、開発の最後のフェーズで人間による確認が必要となることには変わりなく、現在の技術をもってしても仮想空間上ですべての部品開発と搭載時の擦り合わせが完結し、いきなり自動車の生産を開始できるわけではないそうです。自動車開発向けの無響室は現在でも多くのニーズがあり、当社はその設計・施工に関わり続けています。

また、当社で多くの実績がある無響室の一つが、空調機器開発向けの無響室です。空調機器開発での無響室は室外機、室内機の試験を同時に行うことが一般的であるため、二つの無響室がペアとなって配置されてる設備が特徴的です。室内機側の無響室では、壁掛型、天井埋め込みカセット型、天井埋め込みダクト型、床置き型など、様々な設置形態に対応するための壁や構造が準備されており、実際の使用状態に準じた測定が可能となっています。また、運転時の室外機、室内機の負荷を一定に保つために無響室内で恒温・恒湿環境を実現するための高性能な空調設備が必要となったり、無響室自体に通常以上の高い断熱性が求められたり、排水(ドレン)などの設備が必要だったりと、対象となる機器の特性を熟知した上での設計が必要になります。

5.当社開発の無響室関連製品・付帯設備

最後に当社が無響室とともに開発してきた様々な関連製品や付帯設備をいくつかご紹介しましょう。

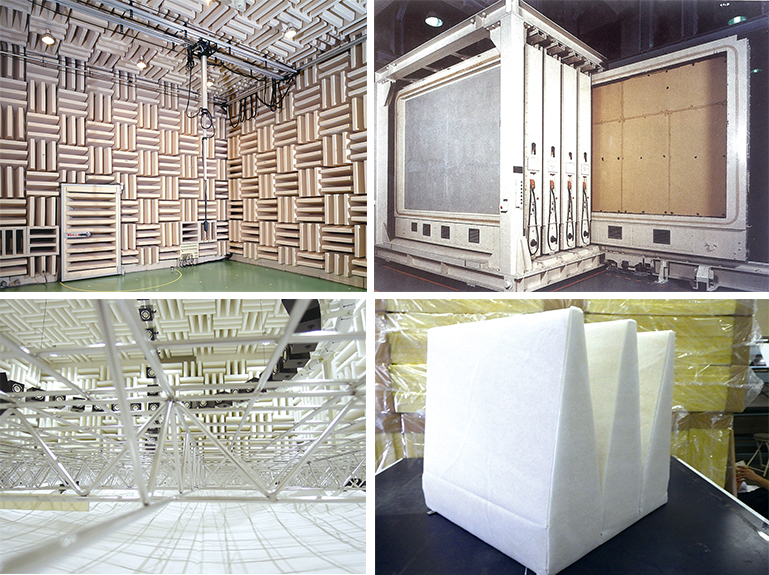

図4の左上は、マイクロホン移動装置(マイクロホントラバース)と呼ばれるマイクロホンの位置決めをコンピュータ制御で可能とした産業用ロボット[15]です。この写真は天井に取り付けるタイプの例ですが、MTシリーズには床置きタイプや、残響室で用いられるマイクロホンを回転させるローテータタイプ、マイクロホンではなくスピーカ等の音源を回転させるターンテーブルタイプなど、お客様のニーズにお応えする様々なラインアップをご用意しており、実験システムへのインテグレーションも承っております。

右上は音響透過損失測定用の試料を実験室外で準備できるようにしておくとともに、それを実験室に半自動的に設置し、圧縮空気によって試料周辺のシール(周辺からの音漏れが測定結果に影響及ぼすことを回避するための処理)を自動的に行うようにした装置で、当社内では「カセット」と呼ばれています[14]。主に建設会社様の技術研究所に納入されており、音響透過損失測定の効率化を実現します。

左下は当社オリジナルの無響室用の歩行床で、従来の床格子に比べて強度を損なわずに音の反射を劇的に小さくした、細いワイヤによるトラス構造となっています。前述の東北大学電気通信研究所の無響室プロジェクトで初めて採用され、弊社で特許を保有しています[12]。

最後は極限まで音の反射を嫌う無響室の内装において、ワイヤーフレームを廃止して音の反射を小さく抑えることができる新型の吸音楔です。こちらも当社で特許を保有しております。

6.おわりに

音に関わる製品開発、研究開発に広く使われている無響室は長い歴史があり、弊社では様々改善と技術開発を積み重ねて現在に至っていることがお分かりいただけたでしょうか。用途も徐々に広がり、それに応じて当社でも構造や付帯設備に工夫や改良を重ねてきました。今後もお客様の業務を効率化でき、開発される製品に高い付加価値をもたらすことができるような無響室を提供させて頂くことを目指します。

(左上:マイクロホントラバース、右上:遮音測定用試料設置用の「カセット」、左下:トラス構造の低反射歩行床、右下:ワイヤーフレームを廃したフレームレス楔)

参考資料

無響室聡明期の無響室- [ 1 ] Picture Gallery >> Beranek's Box

- [ 2 ] Nokia Bell Labs, "Anechoic chamber The world's oldest wedgebased anechoic chamber enabled critical acoustic research"