株式会社 J.TESORI 栗山 譲二

はじめに

私たちは、J.TESORI SOUND WORKSHOP(JTSW)という実践的音響技術教育を、2013年2月より実施しています。主な対象は、コンサートPA、設備音響、建築音響、放送、音楽制作、音響教育、そしてオーディオ製品の開発や販売関連に従事されている方々です。

セミナーは、音響物理と心理などの基礎から、最新のデジタル技術を用いた立体音響までテーマごとに構成し、対面あるいはオンライン、オンデマンド形式等で実施しています。対面セミナーでは、座学だけにとどまらず、実習訓練や音を聴いて学ぶ内容を多く盛り込んでいます。

JTSWでは、発足当初より聴能形成を取り入れています。九州大学芸術工学部の河原先生の協力のもと、毎年夏に実施するHello! ProAudioという対面コースの中で、聴能形成とは何か、どのような目的の訓練かを説明し、数日間のセミナーの中で2回、「音の大きさ」「音の高さ」「音色(山付け)」について体験トレーニングを行ってきました。

およそ10年間体験トレーニングを行ってきて感じたことは、個人で受けることができる聴能形成訓練プログラムの必要性でした。例えば、参加者から寄せられた意見は、「本格的に継続して訓練したい」「集団訓練は諸事情で困難」「個人事業なので空き時間に訓練したい」などでした。要望を受け、社内でオンデマンドでの聴能形成訓練の実現に向け検討を続けましたが、音源の制作と配信システム、加えて採点システムなど多くの開発課題があることが分かりました。

そこで、聴能形成の集団訓練の第一人者である日本音響エンジニアリングの聴能形成チームに相談したところ、JTSWに協力していただける運びになり、真耳®Onlineをプラットホームとして半年の準備期間を経て2024年2月にJTSW Ear Training(JET)をスタートしました。

ここでは、JETの内容、JETによる訓練成果、今後の課題と可能性についてご紹介します。

JTSW Ear Training(JET)の概要

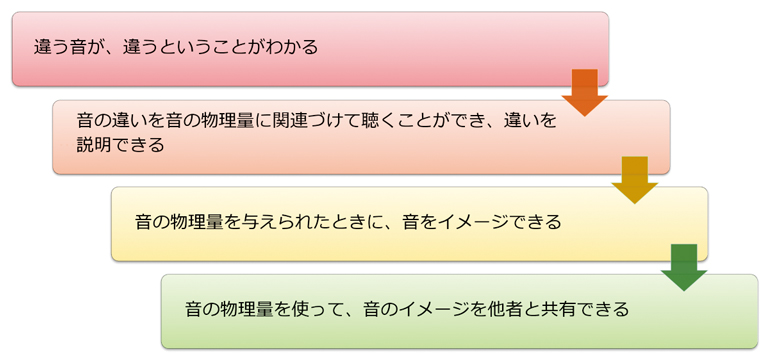

JETの目的は、絶対音感や楽器演奏のような特殊なスキルを育成するものではありません。音について他者とコミュニケーションする時に、相互に異なる理解にならないように、音に対する各人の聴こえの感じ方を、音の物理的な特性に従って共通化することを目的としています。

したがって、プロオーディオの現場で実際に音を扱われている方はもちろん、設計、営業、マーケティング、修理、など、あらゆるプロオーディオ業務に従事されている方に役立つことを目標としました。また、BGMや各種音楽制作の現場で音の加工や再生に携わっている方、建築音響関係の方にも有益になるように考えました。

そこで、トレーニングの難易度別に、ビギナー・スタンダード・アドバンスドの3つのコースに分け、ビギナーコースからスタートしていただき、修了された方のみ次のコースへ進むことができるステップアップ方式を取りました。ビギナーコースやスタンダードコースは、広く一般の方にも有益な内容となっており、アドバンスドコースは、プロオーディオ業界でのお仕事に役立つ聴能を形成する内容です。

JET参加者内訳とカリキュラムの留意点

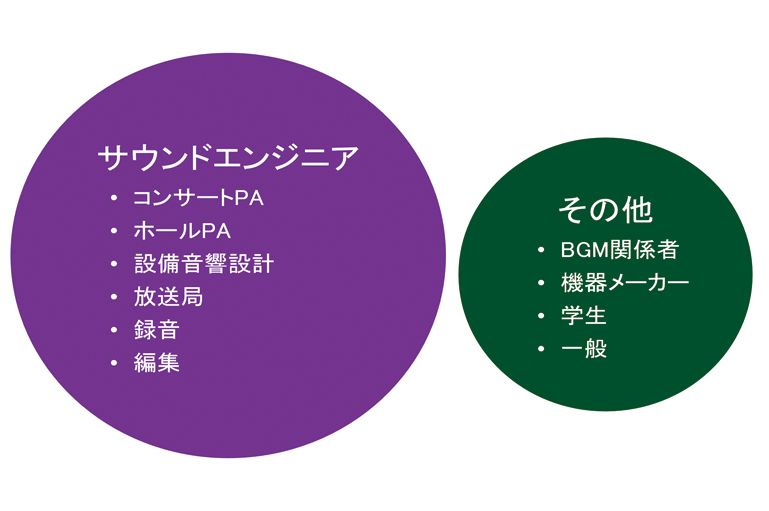

JETの参加者は、スタートして1年弱で延べ約150名です。その内訳は、サウンドエンジニア(コンサート、設備、放送局、録音)が約70%、残りの30%がBGM関係者(コンテンツ制作、システム設計施工)や音響機器メーカー(開発、企画、営業、マーケティング)、オーディオをご趣味にされている一般の方などです。

運営する立場で最も時間をかけているのは、各コースのカリキュラムの作成、つまり多くの訓練音源ライブラリーからどの音源を選択するか、そしてその音源を3 ヶ月間の訓練期間のどの時期に配置するかです。

訓練音源の選択は、音の三要素である「大きさ」「高さ」「音色」の訓練を基本にしています。ただし、JETでは、選択にとどまらず、さらに2つのことに留意しています。

1つが、訓練音源の物理的な特性の説明です。特に音色の訓練において、音源作成の際に元の音源をどのような信号処理で加工したかを、受講者に正確に伝えるようにしています。これは特に上級コースに行くにしたがって、重要度を増します。理由は、上級受講者は、ミキシングやマスタリング、放送の品質確認などに従事している方が多く、音の物理量と自分の聴こえとしての心理量の関係を、聴能形成訓練から導き出したいという希望や目的を持っているからです。

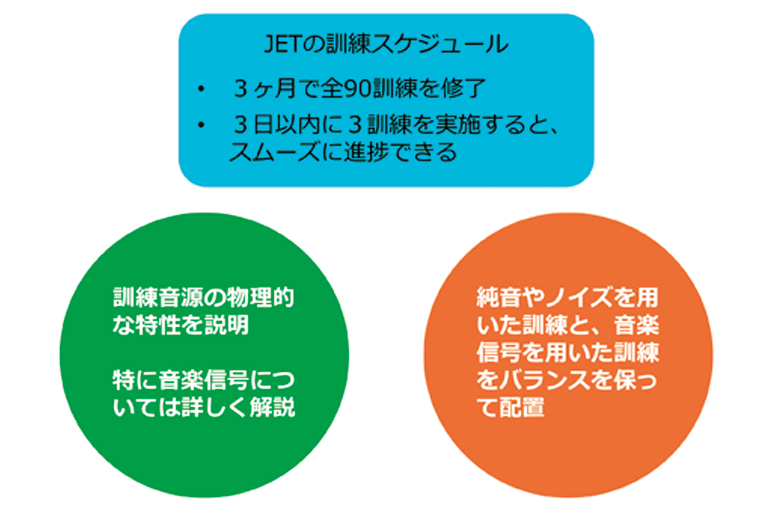

もう1つが、訓練の順番です。JETの各コースは、1日3訓練、それを30日分準備しています(図1参照)。受講者には、3日に1度聴能形成のための時間を取り、その時に3訓練を実施するとちょうど3 ヶ月間で修了できる、あるいは3日間の間に3訓練をがんばってやりましょう、という説明をしています。これは、自習の際の進捗管理の一つの目安として講師の推奨ですが、受講者の皆さんはほぼそれにしたがって進められているようです。

純音やノイズを用いた訓練は、再現性が高く訓練音源として適しています。特にビギナーコースでは、それらを用いた基礎訓練が必然的に多くなります。一方、純音やノイズの訓練ばかりを続けて聴くことは、集中力の欠如や、トレーニングに飽きを招く恐れがあります。JETでは、純音やノイズによる訓練が続かないように、音楽信号による訓練をバランスよく配置するように配慮しています。

自習形式の難しさとサポート

オンデマンドの訓練だけですと、自習独特の孤独感が増していき、加えて日常の忙しさに負けてしまって訓練への気力が萎えていきます。

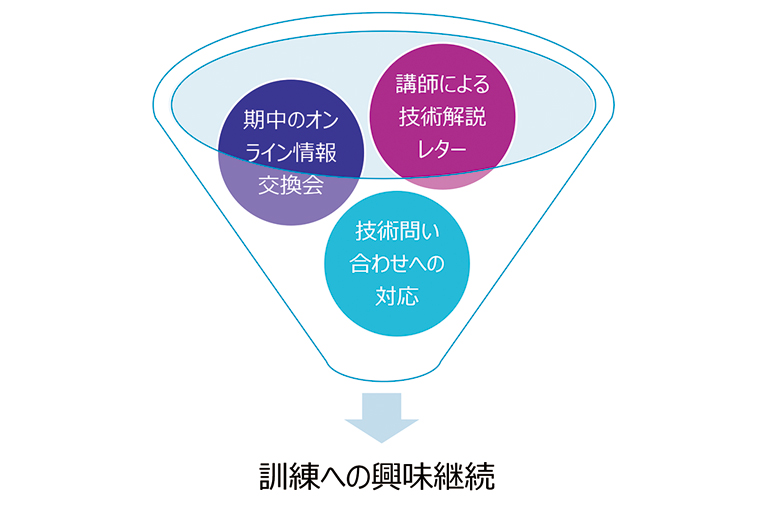

そこで、JETでは、3ヶ月間の期間中、初回・修了時に、オンラインセミナーを、また中間時には講師主催によるライブオンラインでの受講者の情報交換会を実施しています。また、期間中、講師より受講者の方々へ、トレーニング音源に関する音響物理と心理面、あるいは信号処理面を切り口とした技術解説レターを発行しています。

オンライン情報交換会や講師レターは、孤独感解消として大変重要です。難しい訓練の聴き取りのコツや、視聴時の環境のアドバイスなど、講師だけではなく受講者が互いに意見を交わすことで、より訓練への興味が湧き、業務での役立つシチュエーションを思い浮かべることができます。

受講者からの問い合わせについても、講師は常にウェルカムの姿勢で受け、回答し、かつ、進捗が思わしくない受講者には積極的にエールメールを送っています。

JETでは、全訓練の90%を実施している受講者には、修了証を渡しています。これまで修了証を渡すことができた受講者の割合は、おおよそ6割です。つまり、4割の受講者は途中で頓挫してしまったということです。ただし、訓練消化率の閾値を90%にしているので、少し厳しい印象はあります。受講者の中にはその期間中予想外のプロジェクトが入り、全く時間が取れなかったという方も居ました。あるいは、運悪くその期間体調を崩された、電車や車などの移動中を訓練時間として見込んでいたがそのような環境では訓練は不可能だった、などいろいろな事情でやむなく継続が無理だったという事情も聞いています。

そこで、救済処置として、受講者に限って1回限りの延長コースという特別プログラム(3 ヶ月間)を実施しています。費用も通常コースの半額以下として負担を減らしています。延長コースは、修了できなかった方のおおよそ3割ほどの方が受講されています。

訓練成績について

JETは、まだ2期(6カ月間)しか実施しておらず、訓練成果を統計的に評価するには、母集団となるデータが少なすぎます。また、主催者である私たちがデータを収集して今後の聴能形成に役立てることも重要ですが、まずは受講者が自ら自分の聴能形成の成果を感じてもらうことが大事だと考えています。そのために、JETはある工夫をしていますのでご紹介します。

JETでは、スタート時に講師が選定した6つの訓練(スタートカリキュラムと呼んでいます)を必ず実施してもらうことになっています。この訓練は、練習等をしないでぶっつけ本番を前提としており、訓練をする前の聴能を評価するためのスタートデータとなります。そして、3 ヶ月間の訓練後に再び同じ6つの訓練(修了カリキュラムと呼んでいます)を行います。その差が、訓練による聴能の向上と考えます。

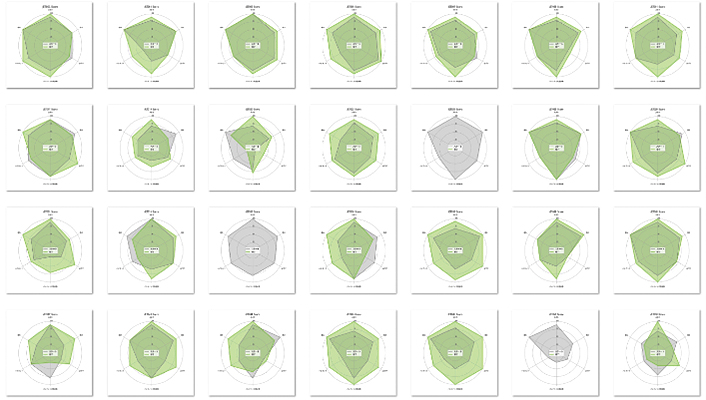

次のレーダーチャートは、1期目のビギナーコース修了者の、聴能形成訓練の前と修了後について比較したものです。1つ1つのグラフは、各受講者の両訓練の正解率を重ねて表示しています。

スタート時は灰色、3ヶ月間の訓練後はグリーンです。グリーンが灰色を覆っているものが多いです。これは、ほぼ全ての受講者は、聴能が訓練によって明らかに向上していることを示します。なお、グリーンの表示がないのは、修了カリキュラムを実施しなかったということを意味します。

各訓練に対する受講者の意見

ここではサウンドエンジニアを主とした音のプロ集団が、初めての本格的な聴能形成訓練でどのような意見をもったかを、ご紹介したいと思います。誌面の都合上、少しですがご覧ください。

訓練後の意見

- 楽曲へのEQ山、谷、ハイカットなど、直近の現場で訓練を思い出しながらEQ出来て特に良かったです。PA屋には一番良い訓練だったと思います。

- ひずみなどのトラブル音源を具体的に聴き比べることは、普段そう無いので貴重な体験でした。

- MP3(圧縮音源の聴き分け)が難しいというお話がありましたが、96kぐらいの高圧縮だと高域のすぐ後ろに「シュルシュル」「チュルチュル」というノイズがくっつくので、それが聴き取れるとすぐわかると思います。学祭でYouTubeから落とした音源を預かって流したことのあるPA屋だったら、大体当てられると思います。

- 個人的な難易度で言うと、440Hzの±2ー5Hz変動が何度やってもほぼわかりませんでした。低い方は若干暗く感じるので大体当たりましたが、高い方は全然ダメで、同じ高さに感じたら「高い」を選んで正解、みたいな感じで進めました。

- ハイカット、初回はボロボロでしたが、何度もやって周波数ごとの聞き所が見えてきて全問正解までたどり着けました。

また、質問や要望も多く寄せられました。例えば、以下のような内容です。ここでは、訓練音源ではなく試聴環境などについての質問をご紹介します。

質問や要望

- なにかトレーニングする時の音量の指針みたいなモノがあるといいかなと思いました。

- 訓練時に使用するヘッドフォンは、どのようなものがいいですか?

- ヘッドフォンとスピーカーは、どちらが訓練に向いていますか?

- 3ヶ月間あるいは全コースを修了後、聴く能力を維持するにはどうしたらよいでしょうか?

- 基準音を聴いて判定する場合、時間の節約のために基準音を飛ばす仕様がほしい。

上記にもありますが、訓練試聴をヘッドフォンで行うのがよいか、スピーカーがよいかという質問を頻繁に受けました。基本は、周りへの配慮や逆に周りの暗騒音のためにヘッドフォンを使うのを勧めていますが、「モノラルの逆相音源などでは、スピーカーで試聴すると低域がキャンセルされるのでより聴き分けが分かりやすくなります」といった説明もしています。結論としては、どちらも長所と短所があるので適宜使い分けするのがよい、と答えています。

今後の課題

JETの各コースの訓練音源の見直しは、随時やっていく必要を感じています。その理由について圧縮音源を例に説明します。

JETの圧縮音源の聴き分けとして、原音とMP3、原音とAAC、の2つの訓練音源を用意しました。そして、訓練の前に、講師が、「同じ圧縮率(JETの訓練では96kbps)においては、AACのほうが高度な圧縮アルゴリズムなので聴き分けが困難なはずです」という説明をしました。

ところが、受講後に受講者から、「そうでもない」「逆にAACのほうが圧縮していることが分かりやすかった」というご意見がありました。よく考えてみれば、圧縮によるひずみや異音は、圧縮アルゴリズムと元の音源のスペクトラムや波形情報との関係で生まれますから、圧縮対象の音源が違えば聴き分けの難しさは異なってきます。これは講師の勇み足でした。

結論としては、訓練音源の選択は、選択した際の意図と実際の訓練音源がそうなのかをより正確にチェックしておく必要があり、かつ、受講者からの意見も常に気にしておかねばならないと考えます。

もう一つ、大きな課題があります。それは、JETで聴能形成訓練を行った後の、聴能のメンテナンスをどうするかです。先にも載せていますが、同様の質問は複数の受講者から寄せられています。社内で検討した結果、受講者の事情を最優先に考え、いつスタートしていつやめてもよい、またいつ再開してもよい、いわゆるサブスクリプション型の受講がベストだと考えました。

この聴能メンテナンスコース(仮称)については、早期の実現を目指したいと考えています。

まとめ

個人で参加できる聴能形成訓練プログラムとして、JTSWEar Training(JET)を2024年2月にスタートしました。聴能形成は集団訓練として多くの実施例がありますが、個人ベースでのオンデマンド訓練は、世界でも珍しいと思います。まだ、6カ月間ほどの実績ですが、聴能形成に興味をもっていながらも、諸般の事情から訓練を受けることができなかった受講者からは、感謝の声が多く寄せられています。

今後の課題は、訓練音源の最適化、そしてJET各コース受講後の聴能メンテナンスコース(仮称)の早期の企画と実施です。また、個人的には、欧州のトーンマイスター制度のような聴能形成の資格化が日本でもできると良いと考えます。資格化が実現すれば、より多くの個人が聴能形成に参加したいと考えるはずですし、日本の音業界の品質の底上げが期待できます。

さて、JETの実現は、真耳®Online無しでは不可能でした。JETは、豊富な訓練音源は元より自習と採点、そして成績分析機能を持つ真耳®Onlineのおかげでスムーズにスタートできました。この場をお借りして、日本音響エンジニアリング聴能形成チームの方々に深く感謝の意を表します。