データサイエンス事業部 東岡 泰一

1. はじめに

航空機騒音を測定・分析する、と一言で言っても、その目的とするところは様々です。測定地点の騒音値をシンプルに知りたい、というものもあれば、空港周辺地域における騒音影響を詳細に知るために、騒音の発生時間帯毎、使用滑走路毎、機種毎の騒音値といった様々な分析をしたい、といったニーズもあります。このような詳細分析を行う場合、騒音の発生源となる航空機がどれなのかを把握するために、対象としている空港の航空機の離着陸と、測定局で測定された騒音を精度よく紐づける必要があります。

民間空港の場合、運用を把握する手段の一つとして空港運用者から運航実績データの提供を受けることができます。しかしながら、提供されるデータのフォーマットは空港により異なっており、騒音分析に必要となる情報のうち、離着陸時刻や行先、便名、機種といった情報は含まれている一方、使用滑走路情報については、空港によって含まれていない場合や、正確でない場合もあります。特に複数の滑走路を擁する空港においては、滑走路運用によって騒音影響を受ける地域が異なることもあることから、これを正確に把握することが騒音分析に重要となります。

弊社ではこれまで、空港の滑走路運用を把握し、測定された騒音と航空機の情報を紐づけて騒音の発生源を特定する仕組みとして、「離着陸滑走路判定システム; DL-TLS」を開発し、空港周辺地域での詳細な騒音分析にご利用いただいております。

2. 従来の滑走路判定における課題

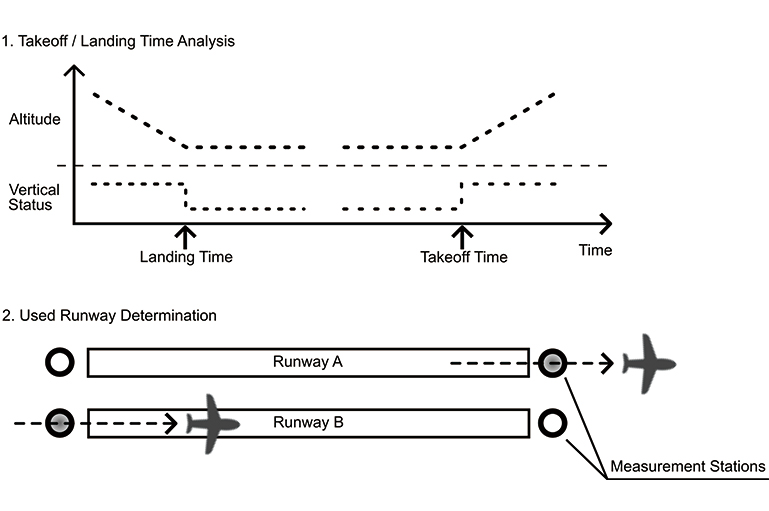

ここで、従来の離着陸滑走路判定の仕組みについて、簡単にご説明します。従来の手法の概要を図1 に示します。各滑走路端に配置された測定局で測定された航空機からの電波情報を解析し、まず離着陸時刻を特定します。続いて、どの測定局の上空を通過したかを分析することによって、使用滑走路を特定することができます。

使用滑走路を正確に特定するためには各滑走路端に測定局を配置することが理想となりますが、滑走路端に配置できなかったとしても、対象の滑走路を運用した際の飛行経路の直下に測定局があれば、精度よく滑走路判定ができます。しかしながら、測定局配置と航空機の飛行ルートの関係によって、十分な精度が出ないことがありました。

具体的な例として、伊丹空港南側の測定地点について示します。滑走路端への機器設置が不可能だったため、北向き着陸経路直下の騒音測定の地点が滑走路判定を兼ねる、という構成になっています。

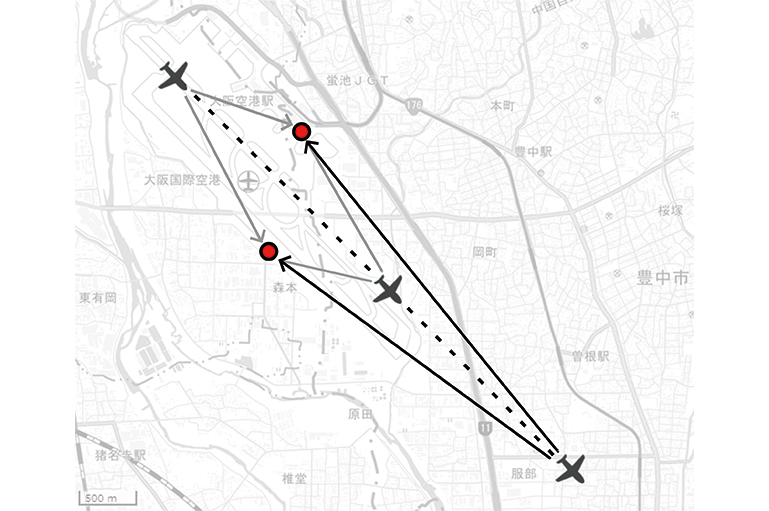

南側の測定局が対象とするのは、北向き運用の32 着陸、および南向き運用の14 離陸です。図2 に示す通り32 着陸については、測定局上空を通過して侵入するため、滑走路判定は精度よく実施できます。しかしながら、14 離陸の場合、離陸後東向きに旋回する航空機が、対象滑走路の測定局上空を通過しない(図3)、あるいは、隣の滑走路を対象とする測定局上空を通過する(図4)ことが多く、正確な滑走路判定ができないことが課題となっていました。

3. 2点時間差法

ご紹介する新たな手法では、従来法で判定できない、あるいは判定を苦手とする運用についても精度よく判定するために、2 つの測定地点で測定された、航空機から発せられた同一のトランスポンダ応答信号を用います。そのため、2 つの測定局の時刻が一致していることが前提条件となります。

また、本手法を用いる前に、従来法と同様に、トランスポンダを解析して得られた高度変化のデータをもとに、判定対象とする航空機の離着陸時刻を特定しておく必要があります。

今回本手法を用いるために利用した測定局配置を以下の図5 に示します。航空機の移動に伴って、対象とする航空機から2 地点への距離の差は図5 に示すように時々刻々と変化します。

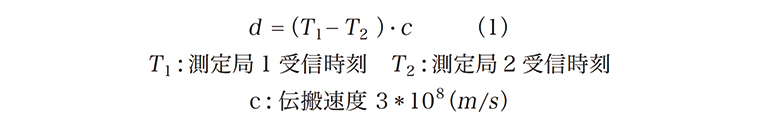

2局で受信した同一のトランスポンダ応答信号の受信時刻の差から、式(1) に従い航空機から両測定地点への距離の差分を算出します。

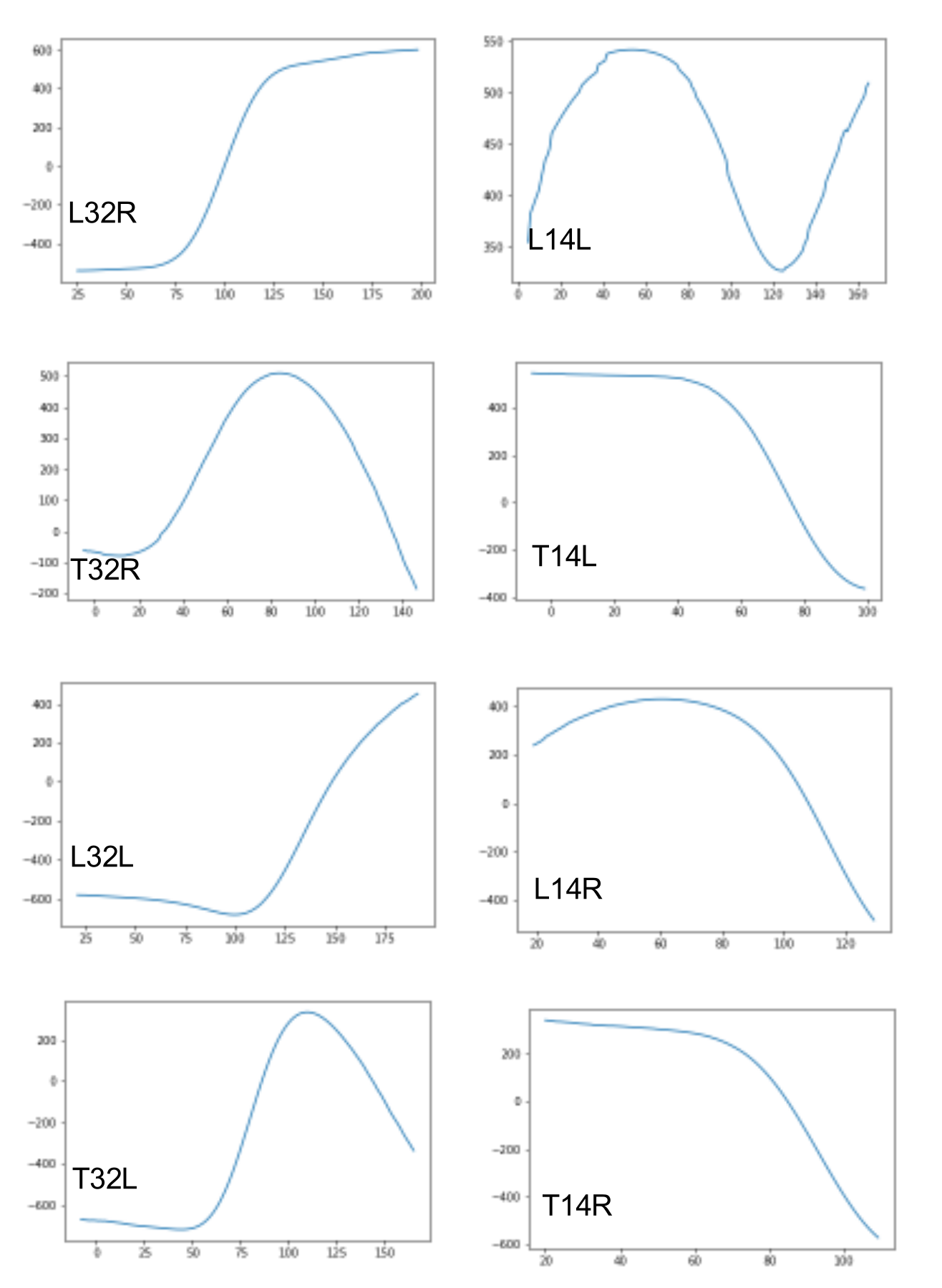

滑走路運用ごとに、航空機の移動に伴う距離差分の変化量をあらかじめ求めておき、距離差分波形のテンプレートを設定します。テンプレートは、各運用の実測の距離差分波形データを平均することで求めました。運用毎に距離差分波形データをできるだけ重なるように時間軸上で移動し、同時刻データの平均を計算して得られた結果をテンプレートとして設定しました。図6 に、運用毎に設定したテンプレートの例を示します。いずれも横軸が時間、縦軸が距離差分です。

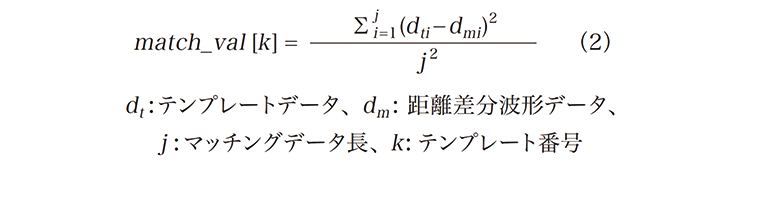

判定対象とする航空機の分単位の離着陸時刻を基準として、前後1 分の計3 分間のデータを解析対象とします。2局で受信した対象機の同一のトランスポンダ応答信号の受信時刻の差から、式(1)に従って航空機から両測定地点への距離の差分の変化量を算出します。算出された距離差分変化について、式(2)に従ってテンプレートとマッチング処理を行い、式(2)におけるmatch_val が最小となる運用、すなわちテンプレートと最も一致した運用を、その航空機の運用とします。

4. 滑走路判定の精度

伊丹空港における実測データを用いて、時間差法による判定精度を確認しました。精度確認の対象としたのは、従来法では精度が確保できない14 運用が行われた2021/7/14 ~ 16 です。運航実績データから、この3日間の伊丹空港における離着陸回数は757回でした。

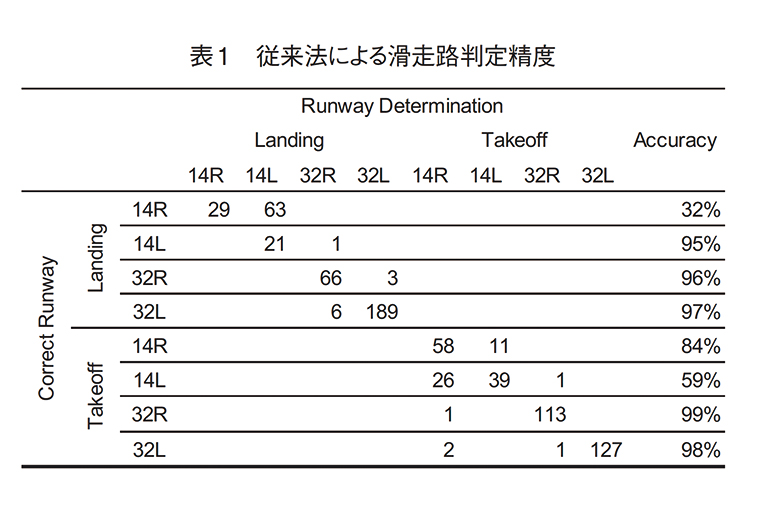

同期間について従来法を用いて滑走路判定した結果を表1に示します。表の縦方向は実際の使用滑走路、横方向に滑走路判定の結果を取っています。表の対角線上にある数字が正確に判定された数、それ以外の箇所に数字があれば判定に誤りがあったことを示しています。従来法においては、32 運用についてはいずれも95% 以上の高い精度で判定できています。対して14 運用については、14L 着陸のみ95% となりましたが、その他の運用では軒並み精度が低くなっています。

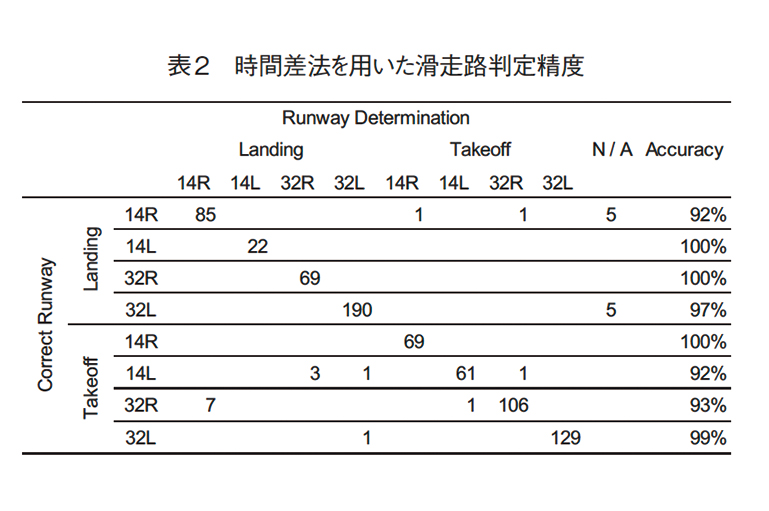

続いて、時間差法のみを用いて滑走路判定を行った結果を表2 に示します。各運用について概ねよい一致を示しています。従来法で精度が低かった14 運用についても92% 以上の精度で判定できており、14L 着陸、14R 離陸についてはこの3日間のデータは全て正解となりました。一方、距離差分波形データを算出できなかったものが計10 件あり、すべての航空機の運用について本手法で判定を実施することはできませんでした。

誤りの傾向として、同一の運用で使用滑走路を間違える、というパターンは今回分析を行った3 日間には見られず、離陸と着陸の誤り、あるいは、運用方向の誤りが各運用について発生しました。全体として精度は良いですが、騒音分析を行う観点で見ると、離着陸の誤り、運用方向の誤りは望ましいものではないため、本手法のみを用いて滑走路判定を行う場合は、これらの誤りを解消するための手法の検討が必要であるといえます。

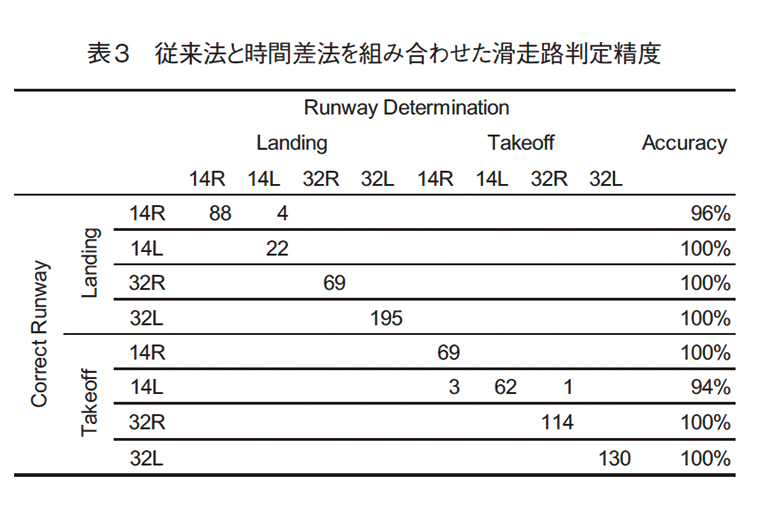

最後に、伊丹空港で実施している従来法による滑走路判定に、本手法による滑走路判定を組合せ、その精度を確認しました。組合せの方法は、従来法の判定結果でその確度が低いと判定されたものについて、本手法による滑走路判定でその結果を上書きするというものです。

結果を表3 に示します。全ての運用について非常に高い精度で運用判定を実施できていることがわかります。従来法で苦手としていた14 運用について、14L 着陸と14R 離陸では全て正解となりました。誤りのあった14R 着陸と14L 離陸について、離着陸は正しく判定できたものの使用滑走路判定を誤ったものが着陸で4 件、離陸で3 件ありました。また、運用方向の誤りは1 件となりました。

従来法と本手法を組み合わせることで、滑走路端に測定局を配置できないような場合でも正確に滑走路判定を行うことができることが示されました。これにより、滑走路判定を行うための測定局の設置について、対象とする空港ごとに柔軟に対応できる可能性が示されたといえます。

5. おわりに

航空機騒音の詳細な集計・分析に活用するための離着陸滑走路判定についての、新しい手法をご紹介しました。この方法を従来の滑走路判定手法と組み合わせることで、従来の方法では正確に判定できなかった運用についても、高い精度で滑走路判定が可能となります。これにより、複数滑走路の使用滑走路判定を行いたいけれども、滑走路端に測定局を配置することが難しいような場合でも正確に滑走路判定が行うことができるようになります。滑走路判定を行うための測定局の設置について、対象とする空港ごとに柔軟に対応できるようになりました。

今後もお客様からの様々なニーズにご対応できるよう、製品開発、技術開発を行ってまいりたいと思います。お困りのことやちょっと気になること、などありましたらいつでも弊社スタッフへお声掛けください。

最後に、本手法の検討・導入にあたり測定データおよび運航実績データを提供いただいた関西エアポート株式会社様には厚くお礼申し上げます。