今回行われたリニューアルにおけるキーワードの一つに、鹿島建設が英国サウサンプトン大学音響振動研究所との共同研究によって開発した立体音響技術「OPSODIS(オプソーディス)」が挙げられます。

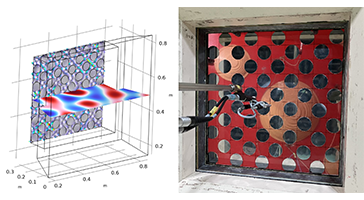

OPSODISは、音楽ホールやスタジオなどの設計をする際、設計の段階で空間の音響をシミュレーションするための技術から発展してきたもの。設計図を基にした音響シミュレーション結果を立体音響再生することで、まだ存在していない建物内部の音を確認でき、関係者の合意形成に役立てられてきました。

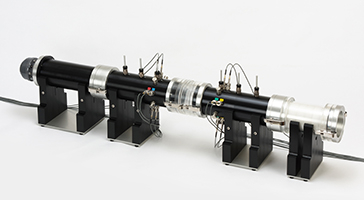

クロストークキャンセルやスピーカーユニットの配置などに独自の理論を持ち、前方スピーカーのみで全方位にわたる立体音響が再生可能なこの技術は、鹿島建設が製品開発を行ったスピーカー「OPSODIS1」にも搭載されています。OPSODIS1はクラウドファンディングで9億円を超える支援金を集めたことでも話題となりました。

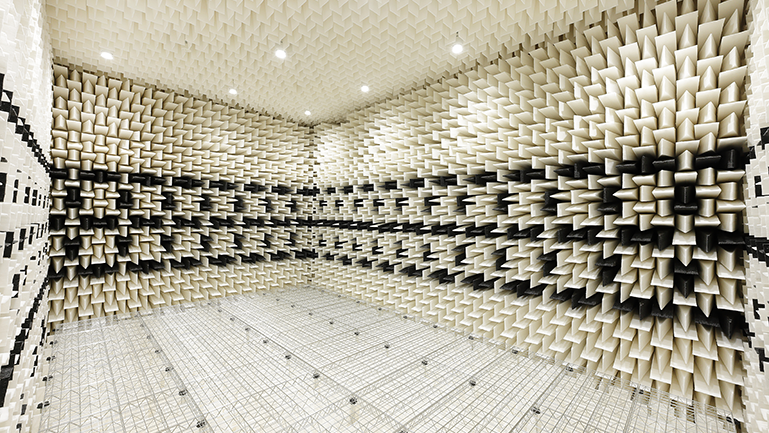

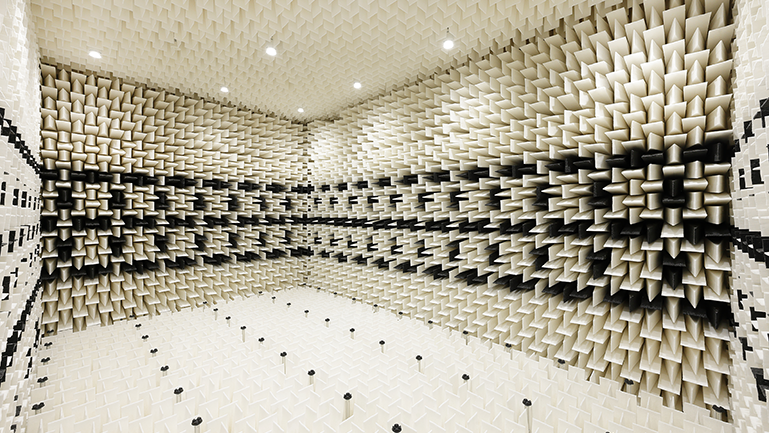

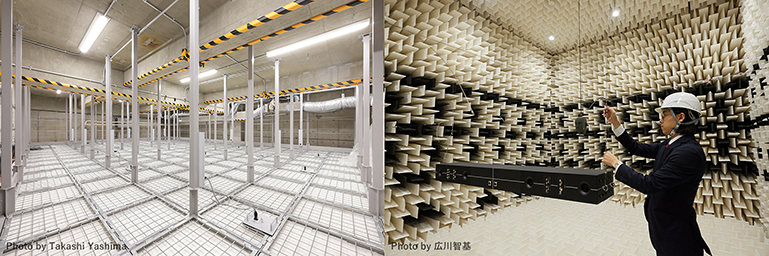

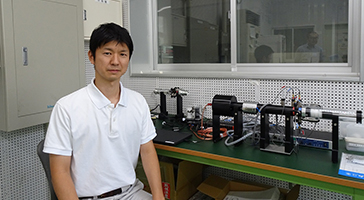

このOPSODIS、およびその技術を用いた製品の性能向上が、今回の無響室リニューアルの大きな目的の一つなのです。鹿島建設 建築環境グループ上席研究員の矢入幹記氏はこう語ります。

「OPSODISのコアな部分のデータを取るためには、一般的な無響室のスペックを超える性能が必要です。通常、無響室はできるだけ音響的な反射をなくすように作られていますが、それでも試験体を置く床や固定する部材によって反射は起こります。私たちは人間の耳に音がどう伝わるのか、耳の複雑な形状での反射を含めて、とても微細なデータを見ています。部屋に反射があると、その中に微細なデータが埋もれてしまうのです。もちろん部屋の反射を完全になくすことはできませんが、限りなく無響性能を追求することで、データの本当の姿が見えくるのです」