自社製品への音響メタマテリアル技術の導入を検討されたことはありませんか?現在音響メタマテリアルは、自動車から建築材料までさまざまな防音材(吸音材・遮音材)に適用されつつありますが、その設計においてはさまざまな工夫が必要です。これまで、当社では自動車OEM様をはじめ、さまざまなお客様から音響メタマテリアル設計についてご相談をお受けしてきました。本記事では、自動車防音技術における遮音性能向上の一例をモデルケースでご紹介します。

建築音響・騒音対策の設計・施工事例と音響技術に関する情報を発信しています。

自社製品への音響メタマテリアル技術の導入を検討されたことはありませんか?現在音響メタマテリアルは、自動車から建築材料までさまざまな防音材(吸音材・遮音材)に適用されつつありますが、その設計においてはさまざまな工夫が必要です。これまで、当社では自動車OEM様をはじめ、さまざまなお客様から音響メタマテリアル設計についてご相談をお受けしてきました。本記事では、自動車防音技術における遮音性能向上の一例をモデルケースでご紹介します。

音響メタマテリアルとは、明確な定義はありませんが、波長よりも小さな構造や形状をうまく組み合わせたり配列したりして、均質な材料とは異なるような特性を持たせる技術分野です。例えば、通常遮音材料には周波数が2倍、または、面密度が2倍になると、その音響透過損失は6dB向上する、という”質量則”と呼ばれる法則があります。この法則に則ると、低い周波数帯域において大きな音響透過損失を得ようとする場合、面密度を大きくする(重くする)必要があり、このような材料を自動車に適用すると燃費の面で不利となったり、高周波帯域においては過剰スペックとなったりしてしまう懸念があります。特定の周波数にだけ効果的な音響メタマテリアルは、こうした問題を効果的に回避することに適しています。

本記事では、ダッシュサイレンサやフロアカーペットを想定した音響メタマテリアル設計検討のモデルケースをご紹介したいと思います。

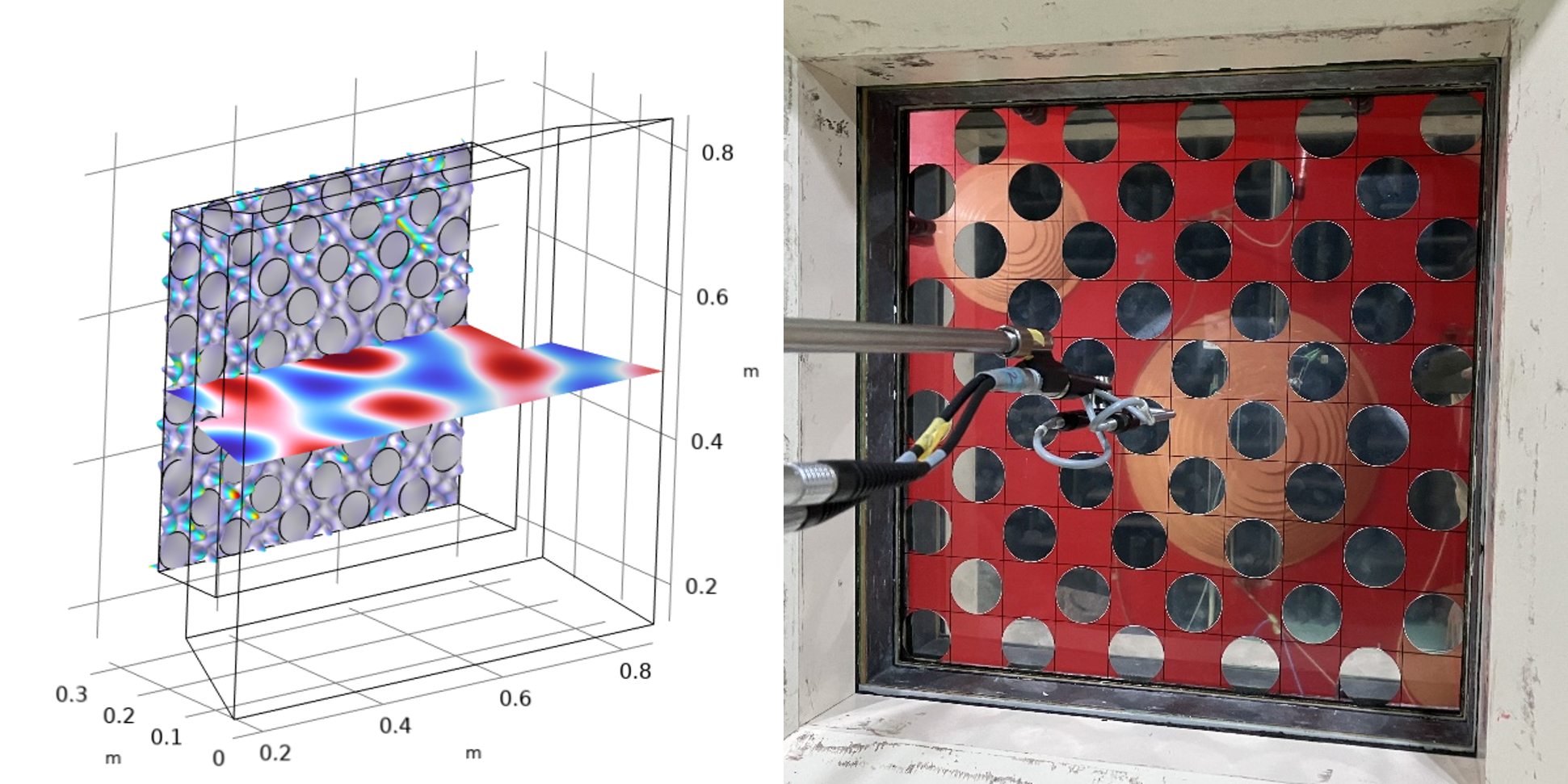

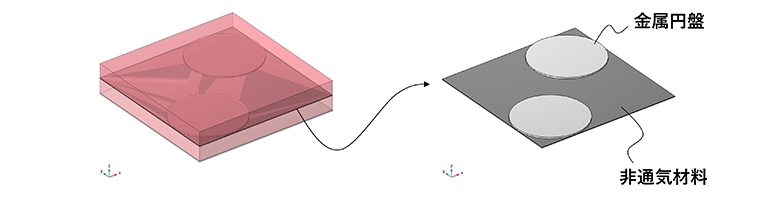

自動車に実装されるダッシュサイレンサやフロアカーペットには、多孔質材料と非通気材料からなる積層構造が用いられることが多いものです。今回は、”鉄板+フェルト+PET板+フェルト”の積層を標準仕様、非通気中間層であるPET板を音響メタマテリアル(AMM)に変更した”鉄板+フェルト+AMM+フェルト”の積層をAMM仕様とし、特定の帯域で標準仕様よりも遮音性能が向上するようなAMM仕様を検討することを目的とします。

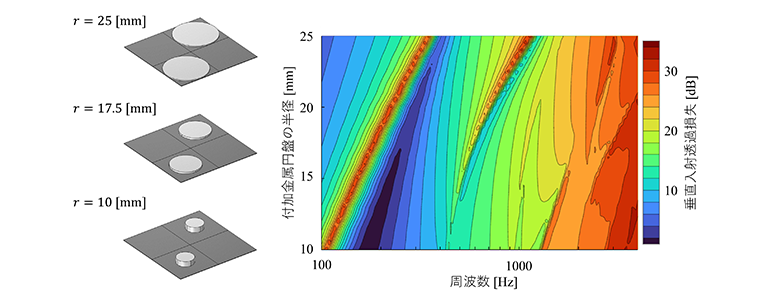

本検討では、非通気材料(PET板)に、付加マスとしてアルミニウムの金属円盤を貼り付けたものをAMMとして採用し、遮音性能の確認や所望の性能を得るための検討を行いました。

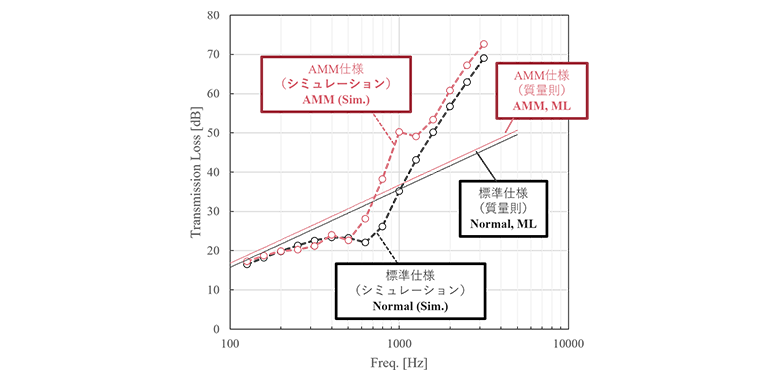

音響管を模擬した数値解析モデルを用いて、垂直入射を想定した音響透過損失の計算を有限要素法で行いました。

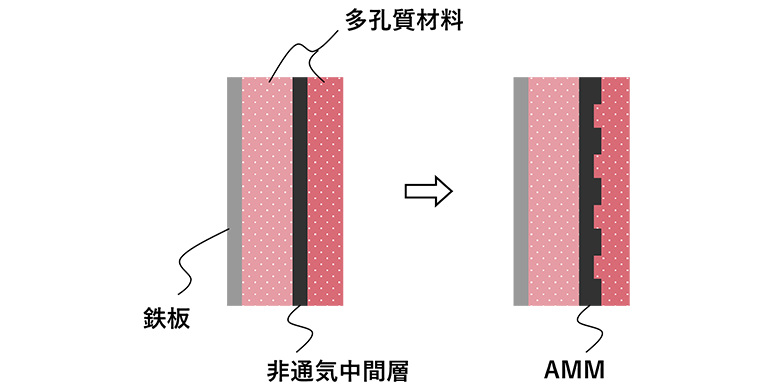

結果をグラフに示します。横軸が周波数、縦軸が音響透過損失であり、黒線が標準仕様、赤線がAMM仕様です。また、実線はそれぞれの仕様の質量則による音響透過損失、点線がシミュレーション結果を示しています。まず、質量則の結果(実線)同士を比較するとAMM仕様の方が標準仕様よりも音響透過損失が向上していますが、これはAMM仕様が金属円盤の分だけ面密度が高くなっているためです。次に、シミュレーション結果(点線)と質量則の結果(実線)を比較すると、標準仕様においても積層の効果により質量則を超える性能が得られていますが、AMM仕様では1kHz付近において実線同士の差分以上に、標準仕様とは異なる遮音性能が得られていることがわかります。このように、AMM仕様によって、面密度を過剰に増大させることなく、特定の帯域で遮音性能を向上させることができることを確認できました。

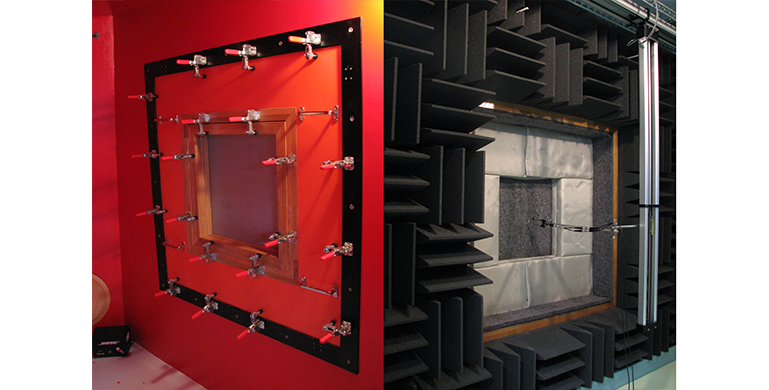

シミュレーション結果の妥当性を確認するために、弊社小型残響室・無響室で音響透過損失の実測を行いました。

この実験室は、主に自動車における防音材(吸音材・遮音材)の開発で必要となる、比較的小さな試料用の残響室法吸音率や透過損失を測定するための実験室です。小型のサンプルの吸音・遮音特性の測定では、測定機関や測定条件によるデータのばらつきが大きいことが知られていますが、本実験室では高い精度で測定値を得るために、測定システム全般に渡って様々な工夫を施しており、実験室・測定機器等のハードウェアと分析ソフトウェアが一体となって測定データの信頼性を向上させています。

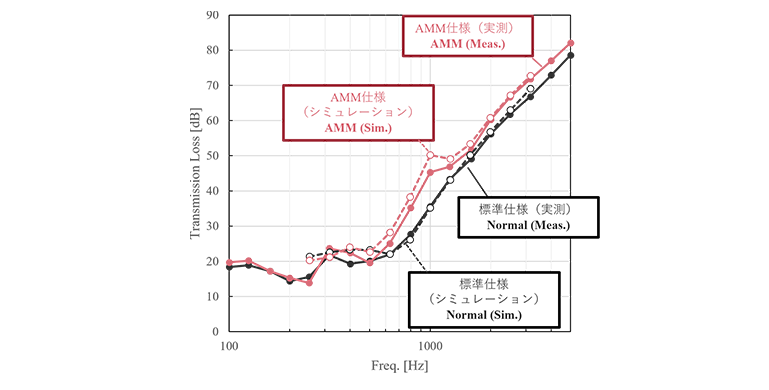

実測とシミュレーションの比較結果をグラフで示します。シミュレーションによるランダム入射透過損失の結果は、垂直入射透過損失の計算値から5dB減じたものとしました。黒線と赤線は先ほどと同様にそれぞれ標準仕様、AMM仕様です。そして、両仕様とも実線が実測、点線がシミュレーションの結果を示します。グラフより、AMM仕様について実測とシミュレーションともに、1kHz帯域において標準仕様にはない音響透過損失のピークが見られることがわかります。このように実測とシミュレーションでの同様の傾向から、シミュレーションの結果が妥当であることが確認できました。

上のセクションでご紹介したような垂直入射透過損失をシミュレーションするには、1~1.5時間程度の時間を要します。試作するよりも早く結果が得られるとはいえ、考えられる仕様を全てシミュレーションで計算するのは、大変な時間がかかるものです。そこで弊社では、効率的に設計が行えるよう遮音メカニズムの解明も行っています。

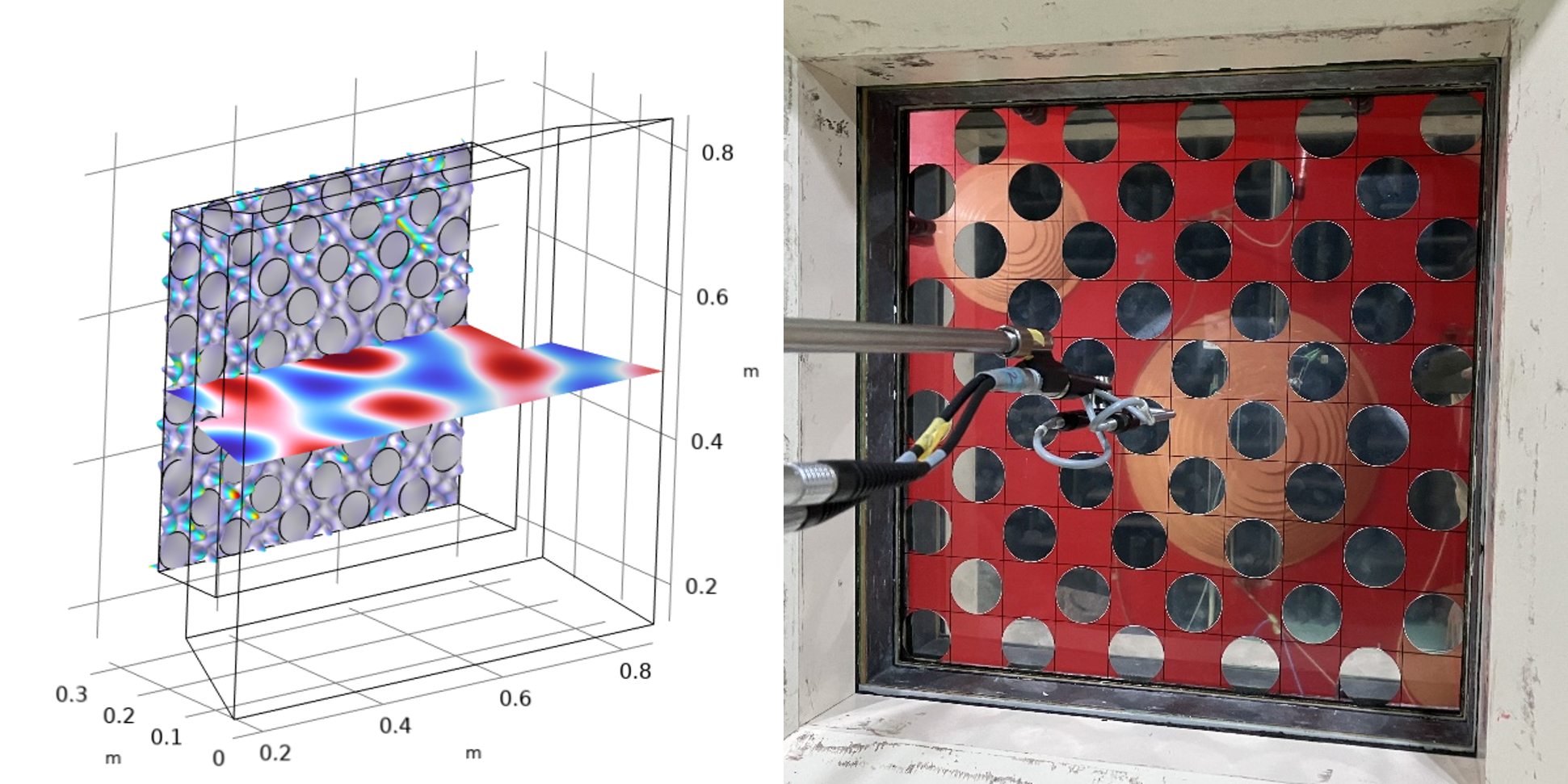

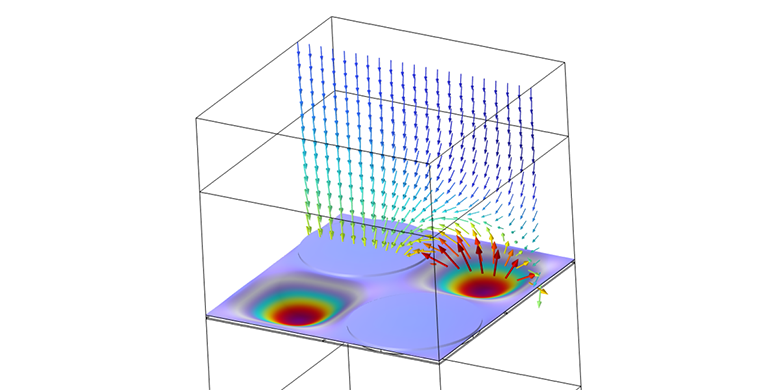

今回のAMM仕様について、遮音性能が向上している周波数における振動変位と音場(粒子速度)の様子を次の図のように可視化しました。この可視化結果からマス部分とマス以外の部分の振動の様子が異なっており、マス以外の部分からの放射がマス部分に吸い込まれている様子が見てとれます。

この様子から、今回のAMM仕様では、マス部分とマス以外の部分の互いの振動により形成される音場が互いの音響放射効率に影響を与えていると考えられます。各領域からの音響放射パワーは主に体積速度によって特徴づけられることを考慮すると、今回のような構造であれば次のように数理モデル化できます。

こうして数理モデルを構築することで、効率的に設計ができるようになります。

最後に、効率的な設計例として金属円盤の設計変数を変化させたときの遮音性能の変化を示します。横軸が周波数、縦軸が金属円盤の半径、カラーは垂直入射透過損失です。金属円盤の半径を変化させることで、遮音性能のピーク周波数が変化していることがわかります。このようなパラメータスタディ結果から、所望の性能が得られるAMM仕様を設計します。

音響メタマテリアルは、今回のように付加マスを用いて音響放射を抑える遮音材料の他にも、

など、さまざまな構造でさまざまな用途に活用することができます。自社製品へ音響メタマテリアル技術の導入検討をされる際には、解析と実験を一元的にお受けできる当社に、ぜひご相談いただけますと幸いです。