2025年1月15日の早朝、弊社のエンジニアが音響計測機器を携えて羽田空港から出発しました。目的地は香港。弊社の販売代理店である、Audio Exotics (中国語表記: 御品音響)を訪問するためです。

Chris Leungさん(以下クリスさん)を代表とするAudio Exotics(以下 AE)は香港に拠点を置き、日本の販売代理店では取り扱いがない製品を多数扱うハイエンドオーディオディストリビューター兼ディーラーです。弊社のAGSに以前から注目頂き、お客様のオーディオルームのルームアコースティックチューニングに数多く採用して頂きました。その取り組みは世界中に広く知られ、SNSは大人気。欧米のオーディオファイルからも注目される存在です。昨年は日本のStereo Sound誌にもAEのリスニングルームと顧客訪問が紹介されたほどです[1]。

NOE技術ニュース

建築音響・騒音対策の設計・施工事例と音響技術に関する情報を発信しています。

孤高のオーディオメゾン Audio Exotics in 香港 - チューニングされつくしたオーディオルームを残響減衰変動SDFの評価をもとに改善 -

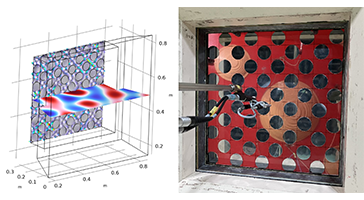

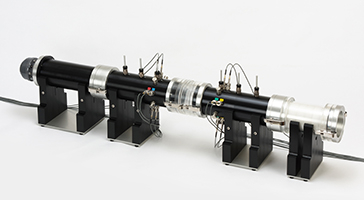

そんなクリスさんからAEの試聴室Divin Labにて、AGSの設置効果を物理ベースで評価し、世界に発信したいとの提案を頂きました。スタジオをはじめとする小空間の設計・施工を生業とする弊社では、以前よりルームアコースティックス(室内音響)の「質」に着目。聴感印象上では明らかな違いがあっても、エネルギーベースの評価では聴感と相関が高い物理指標を見出すことが難しかったのですが、ここ数年の技術開発の進歩により、聴感印象とよく対応する物理指標、残響減衰変動(Sound Decay Fluctuations, 以下SDF)を開発しました。

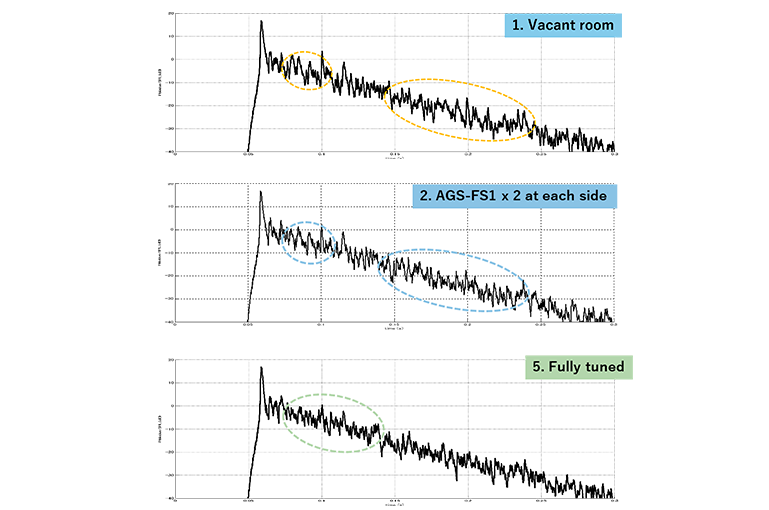

SDFのポイントは音場の過渡特性に着目したこと。インパルス応答から計算されるエネルギー減衰波形の「減衰過程」を利用します。例えば、特定の壁から強い一次反射音があるオーディオルームでは、反射音の到来による位相の乱れ(到来時間遅れ)だけでなく、直接音と反射音の干渉によって音圧レベル周波数特性にも乱れが生じるため、思うように音像が定位しなくなります。再生音を聴いた印象はリスナーが少し頭を動かした時に定位が不安定となり左右だけでなく上下方向に音像が移動したり、特定の楽器の音色が変化したり、広がりや奥行き感が再現しにくくなったりすることもあるなど、何かと気になってしまい音楽に没頭して楽しむことができません。一方、音楽に集中できる、オーディオ機器の特性が余すところなく引き出されあたかも目の前に音楽演奏のステージが展開されるような聴感印象をもたらすリスニングルームは、減衰過程上にエネルギーが集中する突出した反射音が少なく、時間的の経過とともに滑らかに減衰する過渡特性を持つことがわかっています。つまり、定常特性である音圧周波数応答特性などでは評価できない過渡状態で起こっている現象がオーディオによる音楽の聴感印象には深く関わっているのです。SDFはこの事実に着目し、減衰波形の滑らかさを数値化し、評価します(特許出願済)。SDFは数値が小さくなるほど減衰過程が滑らかであることを示します。過渡特性といってもこれまでのエネルギーの到来時間配分による評価(初期反射音や後部残響音のエネルギーをベースにする評価手法)や残響時間のような音場のエネルギー減衰時間による指標ではなく、あくまで音質にこだわり、スピーカ再生を前提とするスタジオの調整室やオーディオルームの音質チューニングに活用できる手法として開発を進めているものです[2]。

しかし、今回のターゲットは時間をじっくりかけてスピーカをはじめとするオーディオ機器の設置が吟味され、並外れたチューニングが施されたAEのショールーム、Divin Lab。その音は相当なレベルであることは訪問前から想像に難くありませんでした。この部屋のルームアコースティックスを解析するためにSDFをはじめとする最新の音響測定・評価技術を持ち込み、AEのノウハウと弊社のシナジーにより二日に渡る共同作業を試みる、そんなチャレンジに満ちた企画となりました。

Divin Labでは、リファレンスとなる音源を持ち込み、まず現状の再生音をしっかり聴きその特徴を議論しました。その上で実際にインパルス応答を測定し、SDFや残響時間の分析を通してAGSの効果を定量的に評価していきました。実際にAGSの設置位置を調整し、測定を行い、試聴を繰り返す、そんな二日間でした。

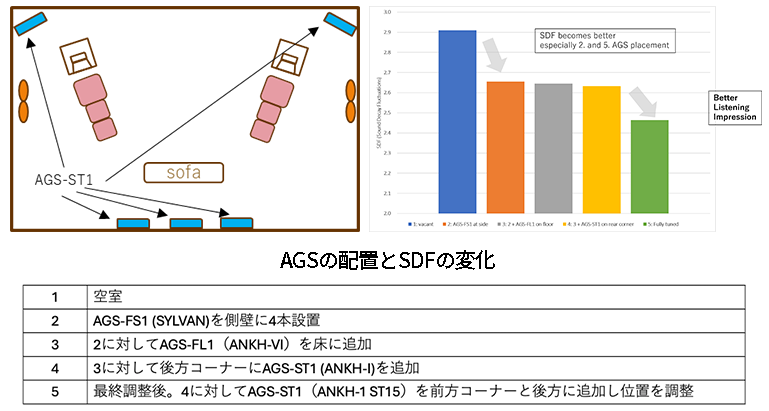

まず弊社のエンジニアが気付いたのは、既に側壁に設置されていた、AGS-FS1(日本モデル名 SYLVAN)4本の効果です。側壁の一次反射音の処理でAGSを設置するのは基本的な設置セオリーの一つですが、Divin Labでは片側2本ずつ設置されており、側壁間で生じる多重反射の影響緩和に一役買っていることがわかりました。このAGS-FS1(SYLVAN)4本が設置されているだけで、定位、臨場感が大幅に改善されます。SDFの評価でも大幅な改善効果が観測されました。

続いて着目したのはコーナーと後壁からの一次反射音です。Divin Labはリスニングルームとはいえかなりの大空間。想像していた通りその再生音も素晴らしく大変リアルな音楽体験ができるのですが、減衰過程の一部に比較的強い反射音があることがわかりました。その反射音をもたらしていた壁面を特定しAGSを適切な位置に設置すると、強い反射音の影響が抑えられるとともに減衰波形がより滑らかになり、より自然で臨場感のある再生音に改善できることがわかりました。調整後、実際に音楽を聴いてみたクリスさんからは、これまでとは比べ物にならないくらい、「Crazy」で素晴らしいとの評価を頂きました。AGSの本質をご理解頂き、セッティングのノウハウをすでに確立していたと申し上げても良いAEですが、SDFという新しい分析手法の助けもあって、更なる改善の余地があったとクリスさんも気付いたようです。

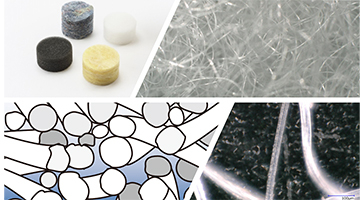

弊社では様々な側面から室内音場を改善するための製品を展開し、その設計や効果の検証のための評価方法も開発しています。これまでに解決できなかったお客様の音場に関する困りごと、課題の解決をお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお声がけ下さい。

[1] ステレオサウンドオンラインでのAE紹介記事

[2] 残響減衰変動の解説

[3] AGS (SYLVAN・ANKH)