WindowsのOSの歴史を下記の表に振り返ってみましょう。

Windowsのバージョンと日本語版のリリース年

多くの企業が標準導入したバージョンを※で示す

| バージョン |

日本語版リリース年 |

| Windows XP ※ |

2001年 |

| Windows Vista |

2006年 |

| Windows 7 ※ |

2009年 |

| Windows 8 |

2012年 |

| Windows 8.1 |

2013年 |

| Windows 10 |

2015年 |

| Windows 11 |

2021年 |

表中、多くの企業が標準導入したバージョンを※で示しました。XPから7へのバージョンアップは、8年ほどを要しましたが、それ以降はほぼ6年ごとにOSのバージョンアップが実施されていることがわかります。サポートされていない旧版のOSを使用しつづけることは、情報セキュリティ上の観点からリスクが高く、測定システムに用いているコンピュータもサポート終了のタイミングで更新するというポリシーで運用している企業様も多くいらっしゃるかと思います。

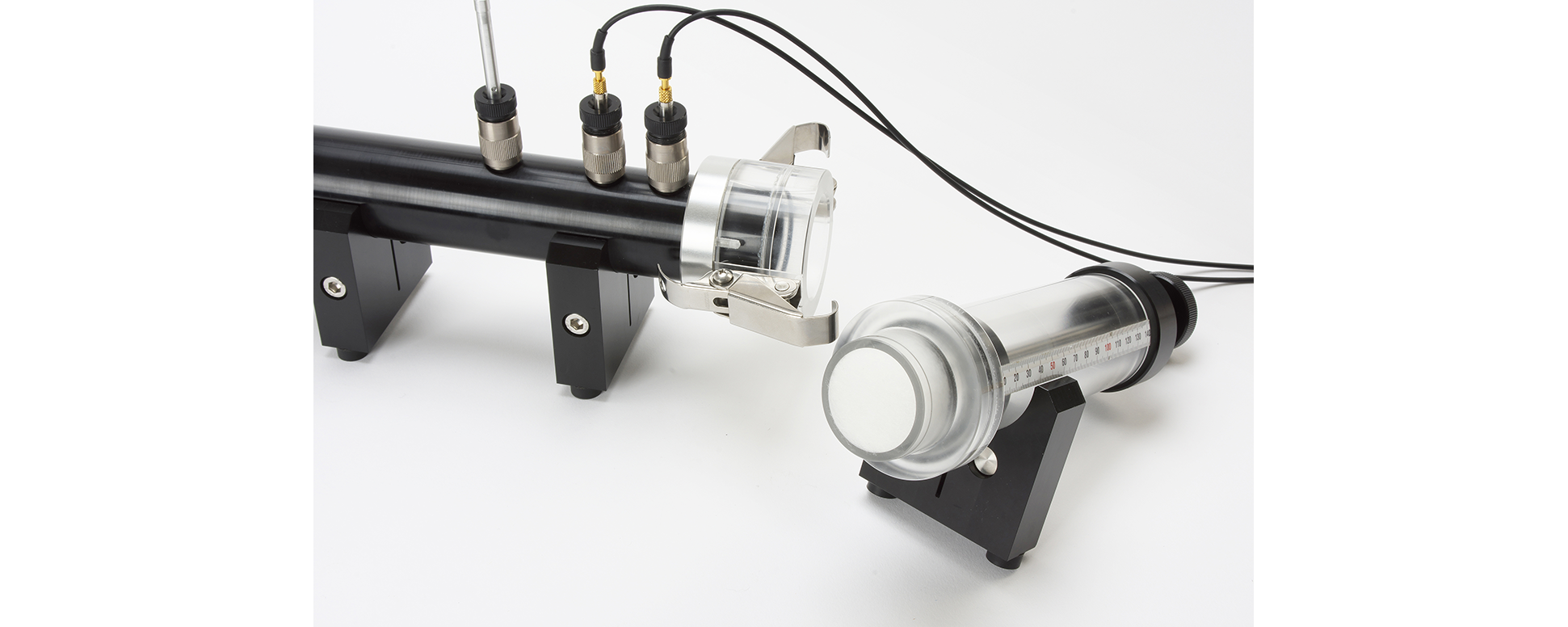

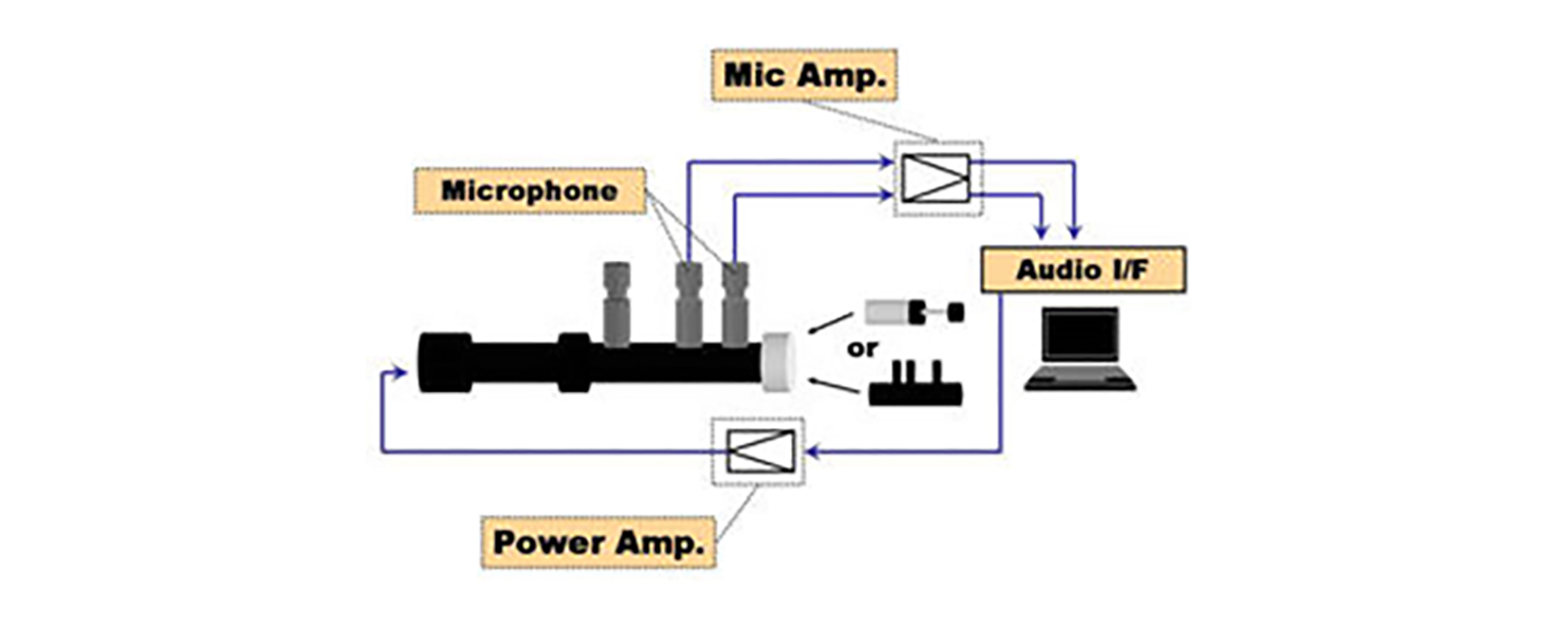

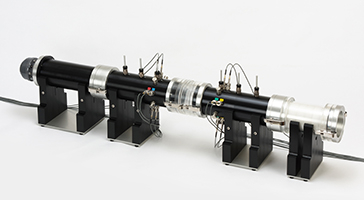

一方で、測定システムに用いているマイクロホンをはじめとするハードウェアは、使用頻度にもよりますが、適切に保管し、校正点検を受けていれば、6年以上使用いただくことは難しくありません。では、OS更新のタイミングで必要なことは、コンピュータにインストールしている制御ソフトウェアを新しいOSに対応したものに更新するのみかというと、それが簡単ではないようです。

簡単に更新できない原因は技術的な問題ではなく、測定システムメーカーの保守契約形態にあります。音響管(音響インピーダンス管)測定自体は規格で規定されており、通常使用の範囲内においては必ずしもアップデートを要するものではなく、保守契約を締結しない場合も少なくありません。ところが、多くの測定システムは保守契約を前提とする各メーカーの汎用測定システムをベースとしているため、保守契約を締結していないお客様がOS更新のタイミングで制御ソフトウェアを更新しようとしても、汎用測定システムのための高額な保守遡及費用が請求される、というケースを耳にすることがよくあります。

このように、OS更新時には制御ソフトウェアも新しいOSに対応したものに更新する必要がありますが、各メーカーの汎用測定システムをベースとしたシステムを使用している場合には、一般的に年間保守の契約が前提となっているため保守遡及費用が必要となる場合が多いことに注意する必要があります。