DL事業部 竹下 真

1.はじめに

私どもは航空機騒音に関して、自動測定器の製造、測定したデータを分析・集計するソフトウェアの開発、測定業務や分析業務の受託など、幅広く関わっています。これらの業務の中で、航空機騒音をどのような場所で測定すべきか、またマイクロホンはどのように設置するのがよいか、といったご相談や検討のご依頼をいただくことがあります。これらについては、環境省より、航空機騒音の測定と評価を行う場合の手順を記述したものとして、「航空機騒音測定・評価マニュアル(平成27年10月環境省)」(以下、マニュアル)が策定されています。マニュアルでは、航空機騒音の実態を適切に測定し評価するための「標準的な手法」について記述されています。しかしながら、実際の現場の状況は様々で、マニュアルに記載される「標準的な手法」の範囲に収まらない、多くの課題が見られます。そこで今回は、これまで私どもが経験した課題や、これらに対する解決方法など、測定地点の選定とマイクロホンや測定機器の設置に関する事例をご紹介します。

2.航空機騒音測定の規格と測定機器

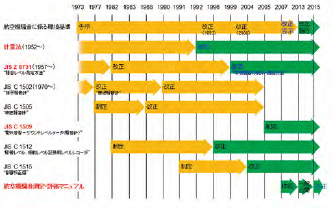

具体的な事例の紹介に入る前に、航空機騒音の測定の方法を規定している法律や規格(以下、規格等)について簡単におさらいします。図1に航空機騒音測定に関する規格等の変遷をまとめています。

図1 騒音測定の規格の変遷

一般的な騒音測定の方法として、日本工業規格(以下、JIS)の中の「JISZ8731環境騒音の表示・測定方法」(以下、JISZ8731)が定められています。「JISZ8731」には、測定を行うために使用することのできる騒音計、マイクロホンの設置位置と測定方法、騒音計によって得られた数値の取り扱い及び計算方法などが規格として標準化されています。環境基本法や騒音規制法などの法令では、この「JISZ8731」が騒音測定の方法として引用されています。

では、航空機騒音の測定に適用される規格等はどのようなものがあるでしょうか。代表的なものとして「航空機騒音に係る環境基準(平成19年12月環境省告示)」が挙げられます。この告示において、単発騒音暴露レベルの算出方法については「JISZ8731」に従うとし、騒音計については計量法に適合したものを使用することになっています。すなわち、「計量法」と「JISZ8731」を引用しているのみであり、具体的な航空機騒音の測定方法についての記載はありません。そのため、具体的な内容は、環境省が策定したマニュアルを参照することになります。

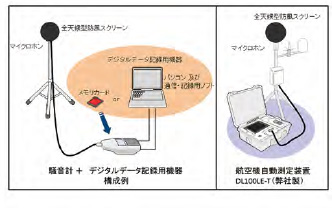

次に、航空機騒音を自動測定器により測定する場合の機器構成例を図2に示します。

図2 航空機騒音測定機器・構成例

「騒音計+デジタルデータ記録用機器」は、騒音計から通信ケーブルを介して騒音値をパソコン及び通信・記録用ソフトで読み取り内部ストレージに記録する、もしくは、騒音計本体の機能によりメモリカードに騒音値を記録する方法で測定を行います。一方の「航空機騒音自動測定装置」は、騒音値の記録に加え、自動で航空機騒音か、その他の騒音かの判定を行う、航空機騒音自動識別機能が付いています。航空機騒音の評価値であるLden、これを求めるための単発騒音暴露レベルLAEを測定する場合は、このいずれかの機器構成になると考えられます。

3.地点選定

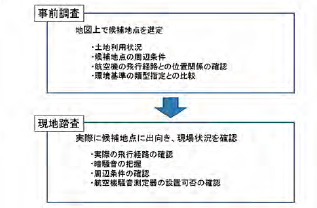

では、航空機騒音を測定する場所は、どのようなところを選定すれば良いでしょうか。マニュアルでは、年間を通じて平均的な航空機騒音の暴露状況を把握できる地点とし、その選定方法は事前調査により土地利用状況や航空機の運用状況を把握したうえで候補地点を挙げ、個々の候補地点で現地踏査を実施して測定地点を選定する、といった内容が記載されています。概ねにまとめますと図3に示す手順になります。

図3 事前調査及び現地踏査の手順

私どもの地点選定方法も基本的にはマニュアルに沿っており、まず事前調査により地域を限定、候補地点を絞ってから現地踏査を行い最終的な測定地点を選定します。それでは私どもの事前調査に関する基本的な事例について紹介します。まずは地図上で航空機の飛行経路を確認し、航空機騒音の影響範囲と考えられる地域を限定します。飛行経路は民間空港であれば、AIP(AeronauticalInformationPublication:航空路誌)で確認することができます。AIPとは、国が発行する出版物で航空機の運航のために必要な恒久的情報を収録したものです。現在、AIPはユーザーIDの登録が必要ですが、国土交通省航空局により、インターネット上で閲覧することができます。また、羽田空港等、一部の空港では実際の飛行経路をホームページ等で公開していますので、こういったものがあれば参考にします。ただし自衛隊や在日米軍の飛行場の場合、こういった情報はほとんど出てこないので、過去の調査結果や滑走路位置などから推測することになります。次に航空機騒音測定の目的から地域を絞り込みます。環境基準の達成状況を確認するためであれば、離着陸回数や騒音レベルの変化が直接的に表れる航路直下、また環境基準指定地域の見直しであれば、コンターライン(環境基準値に等しい騒音暴露地点を線で囲った範囲の境界線上)の近傍といったように、目的に応じて地域を絞り込みます。

ある程度、地域が絞られましたら、実際に測定器を設置できそうな施設等を候補地点として地図上から探します。候補地点となる施設等は測定実施者によりますが、例えば自治体の場合であれば、所管する公民館や学校といった公共施設がスムーズに手続きを進めることができるため、選定されることが多いです。こうして候補地点を複数挙げた後、周辺状況によりさらに候補地点を絞り込みます。地形においては、周囲を山に囲まれている場所や周辺に比べ極端に標高が突出している場所など、代表的地点とは考えにくい場所にある候補地点は除外します。また、すぐそばに幹線道路や鉄道がある場所など、周辺状況から航空機騒音以外の騒音にさらされていると考えられる候補地点を除外します。また、近隣における病院や消防署の存在も確認します。これは、救急車や消防車のサイレン音が多く発生する可能性があるからです。さらに候補地点や周辺施設で近々、耐震や修繕など工事がないか、現在は更地であるが高層マンションの建設予定がないかなど将来的なことも確認します。

このような事前調査により候補地点を選定しましたら、いよいよ現地踏査に移ります。現地踏査とは、実際に候補地点に赴き施設や周辺状況を確認する作業のことです。

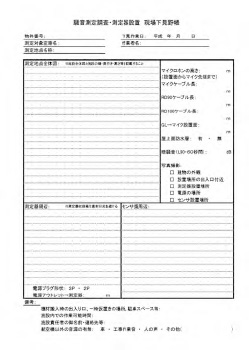

現地踏査をする時には、騒音計、テスター、メジャー、デジカメ、航空機と管制のやり取りを傍受できるエアバンド、地図、周辺状況のメモを取る野帳の7つ道具を持っていくことをお勧めします。特に野帳は重要です。野帳なしで現地踏査を行うと、確認すべき事項を見逃してしまうことがよくあります。そのため私どもは長年の経験から必要事項をまとめた、現地踏査用の野帳を用意しています。図4にこの野帳を示します。

図4 現地踏査・現場下見野帳

まずこの野帳に従い、測定地点の全体図と測定機器及びマイクロホンの設置位置を手書きで書き取ります。さらにメジャーで必要箇所の寸法を測り、テスターで電源コンセントの確認を行い、これらの情報も書き込みます。この際の状況はデジカメでこまめに撮影しておくと、後に詳細な確認が可能です。また地図で空港と候補地点の位置関係を確認し、事前調査時に想定した飛行経路と実際の飛行経路との相違を確認します。さらに航空機が遮蔽されることなく見渡せることなどを確認します。騒音計は騒音発生状況の確認のために必須です。実際に飛行する航空機騒音の騒音レベルを確認するのはもちろん、マイクロホンを設置する場所で航空機騒音の最大騒音レベルと暗騒音との差が10dB以上確保できるかを確認します。工場・事業所・幹線道路・鉄道等が近接していて、10dB以上を確保できない地点は避けるようにします。また現地踏査時には騒音が発生していない場合でも、周辺状況により暗騒音上昇の要因となるものがないか、確認しています。よくあるのは施設の屋上にあるエアコン等の室外機で、季節や時間帯により動作することがないか、施設管理者に確認することがあります。また周辺に田畑がある場合は春から初夏にかけてのカエル、林がある場合は夏のセミの鳴き声などが発生する可能性があります。航空機騒音の短期調査では季節を変えて年2回実施することが多くありますので、現地踏査時に騒音が発生していなくても、測定時に発生してしまうといったこともしばしばあり、この辺りも慎重に確認することが肝要です。

図5 現地踏査時の騒音レベル測定の様子

最後に過去の失敗例でお恥ずかしい話ですが、航空機騒音の短期調査で、夏に実施した際は周辺状況に問題がなかったため、秋の調査時も同様で大丈夫だろうと、現地踏査をしないまま測定機器の設置に行ったところ、大規模な工事が行われており、まったく測定ができない状態であったということがありました。その際は急遽工事作業音の影響を受けにくい他の場所への変更をお願いし、その場所に必要な設置部材を現地で用意するなどして何とか測定を実施することはできましたが、準備不足を痛感した状況でありました。このようなこともありますので、事前の現地踏査は必須と考えるべきです。

地点選定については以上になりますが、ここで測定の時期と期間についても少し説明をしたいと思います。短期測定において、マニュアルでは、年間を通じて平均的な航空機騒音の暴露状況を呈する時期を選定し、期間は原則7日間としています。また、運航状況や風向等の気象条件を調査し、これらが時期により変化する場合は、夏季冬季の年2回、あるいは春夏秋冬の年4回等を選定する、とあります。季節ごとに測定をする理由は、航空機の運航状況が風向きによって変化するためです。具体的には、離着陸する方向や上空での飛行経路自体も変わることがあります。このことによって、騒音の暴露状況が大きく異なるため、測定結果が季節によって大きく変化します。そのために季節を代表すると考えられる時期に測定をすることが多いのですが、中には測定をした7日間が想定した風向とはならずに、代表的な時期とは言えない結果となってしまうこともしばしば見られます。そのような事態を想定して、自動測定器の使用が前提になりますが、測定期間は1ヶ月程度と長めに実施し、その測定期間中で季節性が現れた期間を選択するといった測定計画を提案することがあります。

4.マイクロホン設置位置

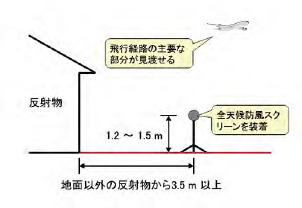

次にマイクロホンの設置位置についてです。マニュアルでは、航空機の飛行経路の主要な部分が見渡せる地点とし、マイクロホンの高さは原則として地上1.2mから1.5m、設置面以外の反射物から3.5m以上離れた位置、となっています。図6は航空機騒音を測定する場合のマイクロホンの設置位置の一般的な注意事項をイラストにしています。

図6 マイク設置位置(一般的な注意事項)

マイクロホンの設置位置はマニュアルの通り、航空機の飛行経路が見渡せることが重要です。航空機が見えないということは、航空機とマイクロホンの間に遮蔽物があることになります。遮蔽物の大きさにもよりますが、飛行経路が見渡せないほどの大きな遮蔽物の陰に入った時は、耳で聴いているだけでも騒音レベルが減少するのがわかります。これでは、航空機騒音を正確に測定することはできません。

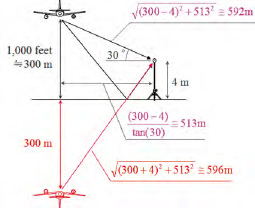

マイクロホンの高さは、一般的に1.2m~1.5mの高さと言われています。ただしマニュアルでは、屋上に設置する場合や通年測定では地上に設置する場合でも4m以上とすることが望ましいと書かれています。4m以上とする理由を、仮に設置面からの反射音の影響を避けるためと考えた場合、いったいどれぐらいの設置面反射音の軽減が見込まれるでしょうか。これを模式的に計算したものを図7に示します。

図7 直接音と設置面反射音の模式図

飛行高度1,000feet、約300mを飛行している航空機を、見上げ角30°となる地点でマイクロホンの高さを4mとして測定した場合、航空機とマイクロホンまでの平面距離は513mとなります。ここから航空機とマイクロホンの直線距離を算出すると592mとなります。これを直接音の到達距離とします。次に航空機から設置面に反射してからマイクロホンまで到達する距離を算出します。図中の赤線になりますが、ここでは航空機を反転させて計算しています。航空機とマイクロホンまでの平面距離は同じく513m、高さは304mとなりますので、直線距離は596mになります。これが設置面反射音の到達距離になります。この差を単純な距離減衰で計算すると、直接音と設置面反射音の騒音レベル差はわずかに-0.06dB、つまり直接音と反射音がほぼ同じ大きさで到達することになります。このマイクの高さを1.2mにした場合のレベル差は-0.02dB、10mにした場合でも-0.15dBと、設置面反射音の影響はほとんど変わりません。つまりマイクロホンの高さを変えても、設置面反射音はほとんど変化せず、逆に航空機騒音では設置面反射音が含まれるのが通常であることがわかります。

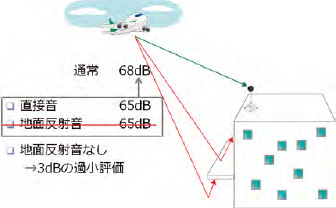

ではなぜ4mが推奨されるのでしょうか。その理由の一つとして屋上等の限られたスペースの場合、地上反射音が建屋により遮蔽されてしまうといったことが挙げられます。その状況を図8に示します。

図8 地上反射音が遮蔽されてしまう例

図8のように屋上のような限られたスペースの場合、飛行経路とマイクロホンの位置関係で、屋上設置面からの反射音を受けるスペースがなく、また地上からの反射音も建屋の壁面により遮蔽されてなくなってしまいます。先ほどの直接音と設置面反射音の模式的な計算では、この2つの騒音レベルは、ほぼ同等であることから、極端な例ではエネルギー的に半分となり、3dB減少することになります。実は私どもの経験の中で、この設置面反射音の影響が顕著に出て、驚いたことがありました。屋上の中心で通年測定をしていた場所で、施設修繕のため一時的にマイクロホンを屋上の端に移動して測定をしたところ、わずか数m移動しただけで、見事に最大騒音レベルが3dB程度落ちたことがありました。

逆に、4m以上の高さにすることで、正確な測定を妨げてしまう事態に陥ったことは少なからず経験しています。その状況を図9に示します。

図9 マイクロホンを高く設置した例

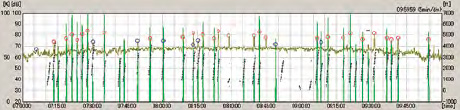

この測定地点は建屋の屋上にマイクロホンがあり、周辺の森林からセミの鳴き声が定常的に発生していました。ここでマイクロホンを4mと高く上げることにより、セミの鳴き声をひろってしまい航空機騒音の測定に大きな影響が出ていました。この際の騒音レベル波形変動図を図10に示します。

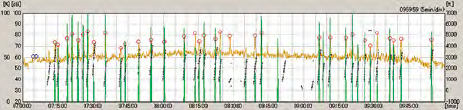

図10 マイクロホン高さ4mでの騒音レベル波形変動図

縦軸が騒音レベルで横軸が時系列です。茶線で示したものが騒音レベルの波形変動で、単発騒音として検出されたデータの最大騒音レベルの位置に○が描かれています。この○が赤色のものは最大騒音レベルが暗騒音から10dB以上あるもの、青色が10dB未満のものです。また緑色の縦棒は航空機最接近検知識別装置により直上を通過した時刻を示したものです。これを見ると、セミの鳴き声により暗騒音が60dBから70dB程度に上昇しており、最大騒音レベルが70dBを超える航空機騒音が青色で○が描かれた、測定対象から外れたデータが多くみられることがわかります。

この場所で、試験的にマイクロホンの高さを60㎝とした測定機器を、既存のマイクロホンのすぐ横に設置して測定を実施しました。その際の騒音レベル波形変動図を図11に示します。

図11 マイクロホン高さ60cmでの騒音レベル波形変動図

先ほどの4mに比べ、暗騒音が7~8dB程度下がったことがわかります。対して航空機騒音による最大騒音レベルに変化はありません。結果として4mでは測定対象とならなかった航空機騒音が、赤線の○で示される測定対象となったことがわかります。これらの例のように、マイクロホンの設置場所や高さも測定地点の周辺状況に合わせて、適切に選定する必要があります。

次に、設置面以外の反射物からの距離ですが、マニュアルでは、建物等からの反射の影響を無視できる程度に小さくするため、設置面以外の反射物から原則として3.5m以上離れた位置に設置することとなっています。3.5mという距離は、JISZ8731で規定された一般的な騒音の測り方と同じです。しかしながら航空機騒音のように、大きな音源が長距離を伝搬してくる場合、気を付けなければいけない場合もあります。これも現地で体験したことですが、航空機の飛行経路に面して、大きな面積を持つ建屋があった場合、この壁の反射音が面音源として迫ってきますので、壁から3.5m離れた程度では全く減衰しません。隣接する高層ビルの壁面などは要注意です。100m離れても耳で聴いて反射の影響を確認できます。しかしながら壁と対面しないよう、少し横にずれてみると、思った以上に反射音の影響がなくなることもあります。皆様も同じような状況を目の当たりにした際には、ぜひ試してみてください。

5.機器設置の方法

航空機騒音の評価値がWECPNLからLdenに変わり、測定項目が最大騒音レベルだけではなく、LAEに変わりました。LAEの測定は人が騒音計を操作することでも可能ですが、航空機騒音の測定で、操作を正確に継続することは困難を極めます。そのため、現在の航空機騒音測定は自動測定器を使用することが原則と考えてよい状況になっています。そのため、通年測定はもちろん短期測定でも、測定機器を適切に設置することが必要です。この先は、測定機器の設置方法について紹介します。まず通年測定ですが、恒久的に設置することを考えると、結構な規模の電気工事が必要になります。測定機器本体を屋内に設置する場合、マイクロホンなどのセンサー類は当然ながら屋外に設置しますので、大抵は壁貫通工事により、屋外へ線を通すための専用の穴をあけます。また屋外においては通線用の電線管を巡らせることになります。電源を得るためのコンセントも新たに増設することが多いです。マイクロホンの固定方法も状況により様々ですが、最近はスライドブロックと呼ばれる重量なコンクリート基礎を用意し、これに特製の基台を固定して、マイクロホンポールを自立させる例が多いです。

図12 マイクロホンポール自立の設置例

この場合ですと、マイクロホンを固定するための針金等を屋上に張り巡らせる必要がなくなりますので、防水層により雨漏りを防いでいる学校等の屋上では重宝します。

一方の短期測定の場合、壁貫通工事といった荒業を使うことはできません。この場合、測定器本体の設置場所が屋内であれば、窓を少し開けて通線し、その窓が動かないように防犯用の補助錠で固定し、隙間はテープ等で目張りします。あるいは測定器本体を市販のベランダボックスを加工して屋外に置くようにします。この場合、通線距離が比較的短くすることが可能で設置時間が短縮されます。

図13 ベランダボックスの設置例(可搬型航空機騒音自動測定器)

ただし、これには屋外コンセントが必須のため、現地踏査時に屋外コンセントがないか常に目を光らせています。また、どうにも電源が確保できない場所での測定を余儀なくされる場合もあります。この場合は繰り返しの放充電に耐えるディープサイクルバッテリーを使って測定機器を動作させます。問題はこのバッテリー駆動時間がせいぜい12時間ぐらいしかないことです。このような状況になると、調査期間中は1日に3回程度、重いバッテリーを抱えて交換に周り、使用済みのバッテリーをひたすら充電するという作業の繰り返しになります。

短期測定の場合、機器がきちんと動作しているか、巡回して動作を確認する必要があります。一昔前は巡回員が測定地点を1日に数度巡回するといった労力をかけていましたが、最近では測定機器にモバイル通信機をつけて、社内などの遠隔地から接続して動作確認を行っています。この遠隔操作は、測定機器本体の動作画面をそのまま見ることやボタン操作を行うことも可能ですので、非常に重宝します。また現地で巡回している場合でも、この機能は重宝します。雨が降っているときなどは、測定機器を入れたベランダボックスを開けるのは非常に困難で複数人でないと対応できないのですが、この機能があれば車から降りることもなく、ベランダボックスを開けることもなく、動作を確認することができます。

最後に無人測定における測定機器設置におけるアクシデントの事例を紹介します。よく高額な測定機器を無人で放置することに盗難等の恐れはないのか、といった話がでます。確かにその気になれば持ち去ることは可能ですが、幸いなことに、これまで盗難の被害にあったことは一度もありません。(通年測定の測定局舎に設置したエアコンの室外機が盗まれたことはあります。)ただし、マイクロホンポールを折られたり、全天候型防風スクリーンが盗られたりしたことは数度あります。この時は実音収録機能が働いていましたので、いたずらの主の言動がとてもよく記録されていました。

また人間以外にもいたずらの主はいます。過去にマイクロホンのケーブルをズタボロに裂かれ、測定が欠測となる悲しい事例が数度ありました。犯人は特定できていないのですが、切り口が刃物等ではなく喰いちぎったような跡であったことから、ネズミやイタチなどの小動物あたりを想像しています。またあるお客さんから、ネコがマイクケーブルにじゃれついていた、との話を聞いたこともあります。見た目はかわいらしいのですが、勘弁してもらいたいです。いずれにせよ相手が動物では、いたずらしないように言い聞かせることもできないので、マイクロホンケーブルをフレキシブルの樹脂管で防御するといった涙ぐましい努力を続けています。

図14 フレキシブル樹脂管の保護による設置例

6.おわりに

今回の記事では、私どもが航空機騒音測定を実施する際の注意点として、地点選定と測定機器の設置方法を中心に事例を紹介しました。本記事では、DL事業部内で行っている航空機騒音に係るセミナーの資料や部署内の社員にヒアリングし様々な意見を取りまとめたものです。今後、航空機騒音の測定を行う、もしくは測定の業務を発注する自治体の担当者様の参考になれば幸いです。