1. はじめに

今回の「NOEの技術開発史」シリーズは、「AD216の開発とオーディオインターフェイスを使った音響計測システム」です。AD216、見たことも聞いたこともない方が大多数だと思います。NOEの社員でも同様です。

AD216とは、1994年に弊社が開発・発売したオーディオインターフェイスです。「オーディオインターフェイスか、ありふれているものでは?」と思われる方も多いかもしれませんが、AD216が開発された当時、パソコンはまだWindows3.1の時代でした。それまでのMS-DOS(MacやWindowsとは異なり、グラフィックなOSではなくコマンドラインで操作するOS)から、業務でWindowsを使う流れが始まりつつある時期です。その後、1995年にはWindows95が発売され大ヒットし、瞬く間にWindowsパソコンがビジネスの現場に広がりましたが、AD216の開発が行われていたのはそれよりも前の時代のことです。一方、数値計算や計測機器の制御など、技術領域ではEWS(エンジニアリングワークステーション)が主流で、UNIX系のOSが広く使われていました。また、PCプラットフォームで動作するLinuxが広がり始めたタイミングでもありました。PCで音の入出力を担うオーディオインターフェイスは、当時「サウンドカード」と呼ばれており、その主な用途はゲームの効果音再生でした。音の入出力自体は可能でしたが、その音質はオーディオ機器とは全く比べ物にならず、計測機器としても周波数応答特性やSN比の点から使用するのは厳しい状況でした。当然のことながら音楽をディスクに入れて持ち運べるiPodや、音楽のストリーミングサービスなどはまだ存在していませんでした。つまり、PCをオーディオ機器のように使うなんて考えもしなかった時代だったのです。

そのような時代に開発された「Hi-FiオーディオインターフェイスAD216」は、どのようなコンセプトで企画されたのでしょうか。その仕様や音質はどうだったのでしょうか。また、AD216は社内にどのような影響を残し、その後どのような発展を遂げたのでしょうか。当時、開発および営業の陣頭指揮を執っていた大山宏に話を聞きました。

2. AD216の開発

開発当時、技術的な検討に使うコンピュータはEWSでした。EWSから音声データの入出力を行うためのインターフェイスとしては、DAT(デジタルオーディオテープレコーダ)とEWSを接続できるものが発売されていました。EWSとDAT間でデータのやり取りができるのは便利でしたが、音を出力するためにはDAコンバータが別途必要であり、接続する周辺機器が多くなるという課題を抱えていました。

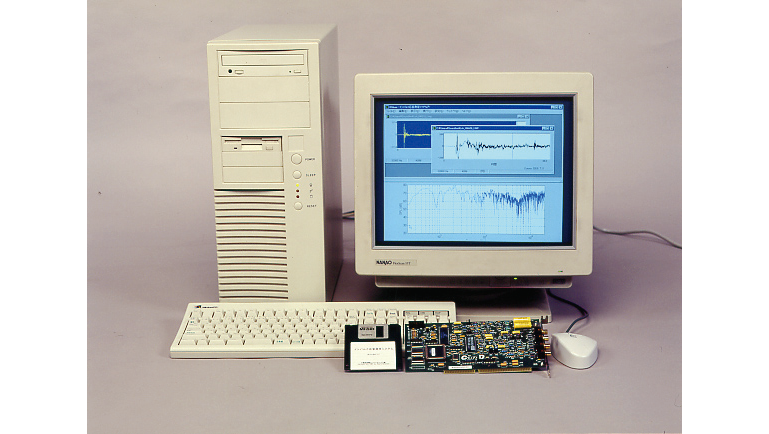

そこで企画されたのが、PCとの接続だけでアナログ・デジタル双方の入出力を1台でハンドリングできるというコンセプトのAD216です。AD216は2チャンネル、16bitのアナログ入出力とデジタル入出力に加え、スピーカーを駆動できるコンパクトなアンプも内蔵していました。

EWSとの接続には、当時ハードディスクなどのストレージ接続で広く使用されていたSCS(I Small Computer System Interface)が採用されました。開発には社内のリソースだけでなく、デジタルオーディオ機器の開発に詳しいSTI社の協力を得て、2年あまりで完成に至りました。

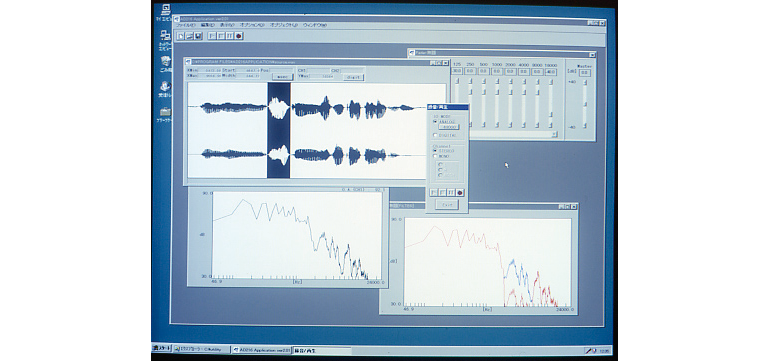

発売後、市場に類似品がなかったこともあり、AD216は出荷台数100台を超えるヒット商品となりました。また、SCSIという汎用インターフェイスを採用したことで、EWSだけでなくWindowsにも対応可能となり、ユーザー層の拡大にも寄与しました。さらに、AD216とともに収録信号を分析・加工するためのソフトウェアも開発されました。このソフトウェアは、後に様々な計測アプリケーションソフトウェアを開発する基礎となりました。

3. AD216の課題

当時、画期的だったAD216は、EWSやPCで手軽に音を再生・収録できるという大きなメリットがありました。しかし、日常業務で使用する中でいくつかの不満も生じてきました。

当時、弊社ではインパルス応答の測定業務委託を多数請けていました。また、FFTアナライザを用いた測定では、アナライザから出力する信号を活用し、複数のマイクロホンで収録した信号のクロススペクトラム分析に基づく周波数応答関数(伝達関数)の測定に対するニーズも多くありました。インパルス応答と周波数応答関数(伝達関数)は、フーリエ変換で結ばれている時間応答特性と周波数応答特性という表裏一体の関係にあります。つまり、インパルス応答と周波数応答関数を測定するための技術的な共通点が多くあります。

これらの測定機能を実現するには、試験信号の再生と収録を同時かつ同期して行う「同時入出力(フルデュプレックス動作)」が不可欠です。この課題さえ解決できれば、インパルス応答や周波数応答関数の測定を1台のPCで行うことができ、我々だけでなくお客様の業務も大幅に効率化できたはずですが、AD216では技術的な課題があり実現できていませんでした。

4. インパルス応答測定システムの開発

一方で、PCでもサウンドカード(オーディオインターフェイス)と呼ばれる拡張ボードを使用することで音の入出力は可能でしたが、音質面ではオーディオ機器としての再生や音響計測に使用できる品質には達していませんでした。しかし、Windowsの音声入出力AP(I プログラミングインターフェイス)は、同時入出力に対応する仕様となっていました。必要なのは、品質の高いオーディオインターフェイスと入出力の同期をサポートするハードウェアおよびドライバソフトウェアでした。

そこで私たちは、市販のオーディオインターフェイスを数多く購入し、その特性を調査することで私たちの要求を満たす製品を探すとともに、同時入出力を実装したソフトウェアの開発も並行して進めました。このソフトウェア開発では、AD216開発時に培った収録信号を分析・加工するためのソフトウェア資産が大いに役立ちました。

そしてついに、入出力の周波数応答特性がフラットで、SN比もオーディオ機器並みに高い、優れたオーディオインターフェイスを見つけました。それが、Digital

Audio Labs社のCardD plusという製品です。開発元であるアメリカのメーカーに入出力同期の手段がないかメールで問い合わせたところ、特殊なコマンドをドライバに送信すれば入出力が同期されるよう設計されているとの情報を得ました。この結果、NOEオリジナルのインパルス応答測定システムの初期バージョンが完成し、リリースすることができました。

Windows95が発売され、32ビットアーキテクチャーとマルチタスク処理がOSレベルで強化された時期でもありました。アプリケーションソフトウェアで利用可能なメモリが増えたうえ、Windowsネイティブのマルチタスク処理にも対応したことで、同時入出力時も安定してデータ収録ができるようになりました。そのため、残響時間が長い大空間での長時間にわたる室内音響インパルス応答も特別なハードウェアがなくても簡単に測定できるようになりました。結果として、NOEのインパルス応答測定システムは多くのお客様に広く用いられるようになりました。

また、前述の通りインパルス応答と周波数応答関数は表裏一体の関係にあります。インパルス応答が安定して測定できるようになったことで、同様の仕組みを応用して周波数応答関数を測定できるFFTアナライザや1/Nオクターブバンドアナライザをソフトウェアベースで実現できる見通しが立ちました。NOEでは、オーディオインターフェイスを用いた音響計測用アナライザをアプリケーションソフトウェアとして企画し、民生機器のみで必要十分な精度を持つ計測システムを開発しました。民生用の機器は、計測用機器と比べてハードウェアのコストが安価であり、お客様にとっても導入しやすいものです。民生用機器で計測用機器と同等の性能を実現できたことは、様々なアプリケーションへの道を開く成果となりました。

5. オーディオインターフェイスベースの計測器の発展

基本のアナライザが完成すれば、応用アプリケーションソフトウェアはアナライザソフトウェアを制御してデータを取得し、追加の分析を行うことで容易に実現できます。当社では、この技術を応用した計測機器を多数開発しており、その多くは現在も現役で使用されています。

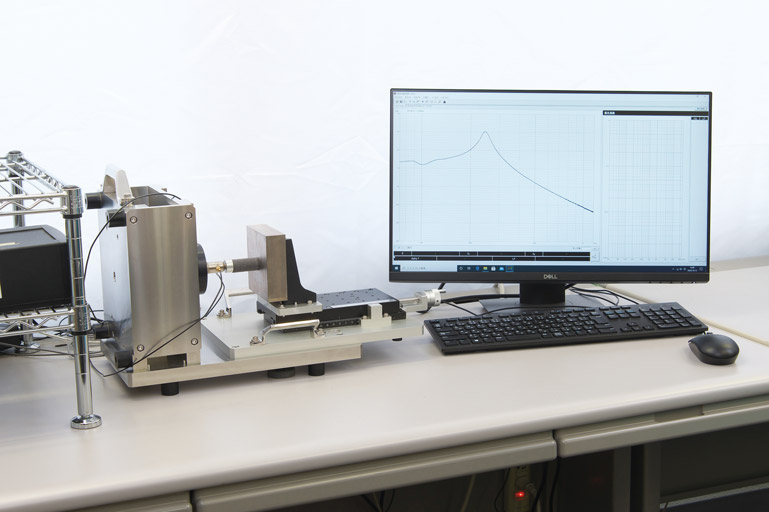

例えば、現在の商品ラインアップにある垂直入射吸音率を測定するWinZacMTXやWinZac8、残響室法吸音率や音響等価損失を測定する統合実験システムAbLossは、ここでご紹介したオーディオインターフェイスを用いた計測システムです。オーディオインターフェイスは計測機器と比べて代理店網が充実しており、世界中ほとんどの地域で入手可能です。そのため、当社のシステムを日本だけでなく海外でご利用いただく際にもアドバンテージとなっています。

また、現在では私たちの要求事項を満たすオーディオインターフェイスも多くなり、当社のシステムに限らず、汎用性が高くローコストな高品質オーディオインターフェイスを用いた計測システムや多チャンネルの実験システムが、数多くの機関で使われるようになりました。開発当時を知る私から見ても、まさに隔世の感があります。

上: 残響室法吸音率・音響等価損失測定システムAbLoss

下: 弾性率測定システム

このように、AD216の開発で育まれたマインドと基礎技術、さらにはAD216に足りなかったものを補完する形で生まれたインパルス応答測定システムを経て、現在の当社のオーディオインターフェイスを利用したアナライザおよびアプリケーションソフトウェアが成り立っています。AD216の開発は、まさに「市場にないものは自ら作る」という当社のマインドによるものでした。その後のオーディオインターフェイスを使った計測システムへの発展も、AD216をご利用いただいたお客様から頂いた課題を解決するために行われたものでした。

6. おわりに

開発当時には苦労して生み出した技術や製品も、年月が経てば当たり前となり、さまざまな商品や有用な業務ツールとして定着していきます。当社も、オーディオインターフェイスを使った音響計測システムを開発し、多くのお客様にご利用いただいています。これらのシステムが生まれるきっかけになったのは、現在は会社に1台だけ残っているAD216に端を発していたことを知る当社スタッフも徐々に少なくなってきました。

当社のスタッフも、今では「当たり前」として使っているシステムがどのような変遷を経て開発されてきたのかを知ることで、今後の技術開発のロードマップを描けるようになるのではないかと考えています。

これまでの技術的な積み重ねをベースに、新しい技術を取り入れて切り拓かれるであろう今後の音響計測技術やシステムの発展が、ますます楽しみです。

参考資料

- [ 1 ] 大山、"Hi-FiオーディオインターフェイスAD216", NOE技術ニュース 第9号、1994.

- [ 2 ] 高島 他,"サウンドカードを用いた音場計測システム", 日本音響学会誌講演論文集, pp. 917, 1999 年秋

- [ 3 ] 高島、"インパルス応答の測定とその応用について", NOE技術ニュース 第18号, 2002

- [ 4 ] 残響室法吸音率・音響透過損失測定システム AbLoss

- [ 5 ] 垂直入射吸音率測定システム WinZacMTX

- [ 6 ] 広帯域対応 垂直入射吸音率測定システム WinZac 8

- [ 6 ] 弾性率測定システム